让红色记忆定格——番禺籍著名摄影家石少华

文 / 林干 图 / 恺麟

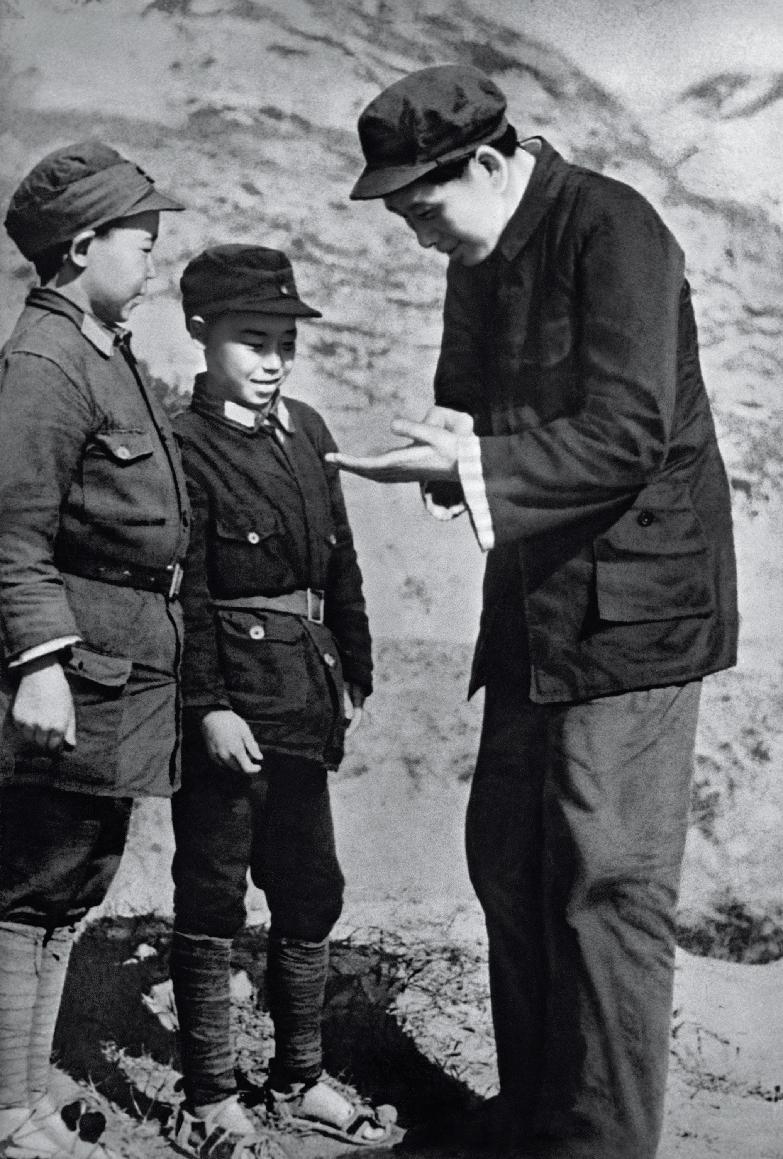

有一张珍贵的历史照片许多人或许印象极深:在延安的窑洞前,毛主席微微弯下腰,做着手势和两位满脸稚气的“小八路”亲切交谈。

1939年4月24日上午,毛泽东乘车来到位于延安东关黑龙沟的抗大校务部,参加抗大生产运动初步总结大会。当他快到抗大校务部门前时,有两个小八路从山坡上跑下来,兴冲冲地来到毛主席跟前,向毛主席问好。

毛泽东亲切地问他们叫什么名字,年龄多大啦。

小个儿的刘长贵,机灵地看了看旁边的安定宝,爽声道:“我14岁,他15岁。”

毛泽东问:你们这么小,参加八路军,为了什么?

两个小八路争先恐后地回答:为了打倒日本帝国主义,解放全中国。

听着小八路的豪言壮语,毛泽东笑了,说:“你们知道我是谁吗?”

“知道,您是毛主席!”

毛泽东说:“不对!我不叫毛主席,我叫毛泽东。”

说着,毛泽东弯下腰,在自己手心上把“毛泽东”几个字写了一遍,耐心地边写边教两个小八路每个字怎么写。

就在毛泽东在手心比划教字的瞬间,在旁边的一位摄影家轻轻揿动了相机快门,摄下了这个珍贵的镜头,留下来难以忘怀的红色记忆。

这位摄影家就是和沙飞、吴印咸并称为解放区三大摄影家的番禺人石少华。

石少华(1918-1998),番禺人,1918年5月生于香港。1923年他 随父母回广州定居。1932年他相继考入岭南大学西关分校附中和康乐岭南大学附属高中读书。青少年时代的石少华对摄影产生浓厚的兴趣,课余时间,他拿着照相机到处抓拍,摄影水平提高很快。

1937年,抗日战争全面爆发,石少华积极投身抗日救亡活动, 1938年初,年仅20岁的石少华携带一台相机和胶卷,从广州奔赴陕北,3月抵达延安。

当时,“陕甘宁边区是全国最进步的地方,这里是民主的抗日根据地。这里一没有贪官污吏,二没有土豪劣绅,三没有赌博,四没有娼妓,五没有小老婆,六没有叫花子,七没有结党营私之徒,八没有萎靡不振之气,九没有人吃摩擦饭,十没有人发国难财。”中共中央所在地延安更是一派廉洁奉公、艰苦奋斗、生机勃勃的创业景象。共产党人白手起家,在荒山野岭办起了独一无二的“窑洞大学”;发动边区军民掀起轰轰烈烈的大生产运动,创造了解放区军队吃穿基本自给、半自给的人间奇迹;党领导边区人民建立了新民主主义的抗日人民政权,显示出治国安邦的卓越才能。

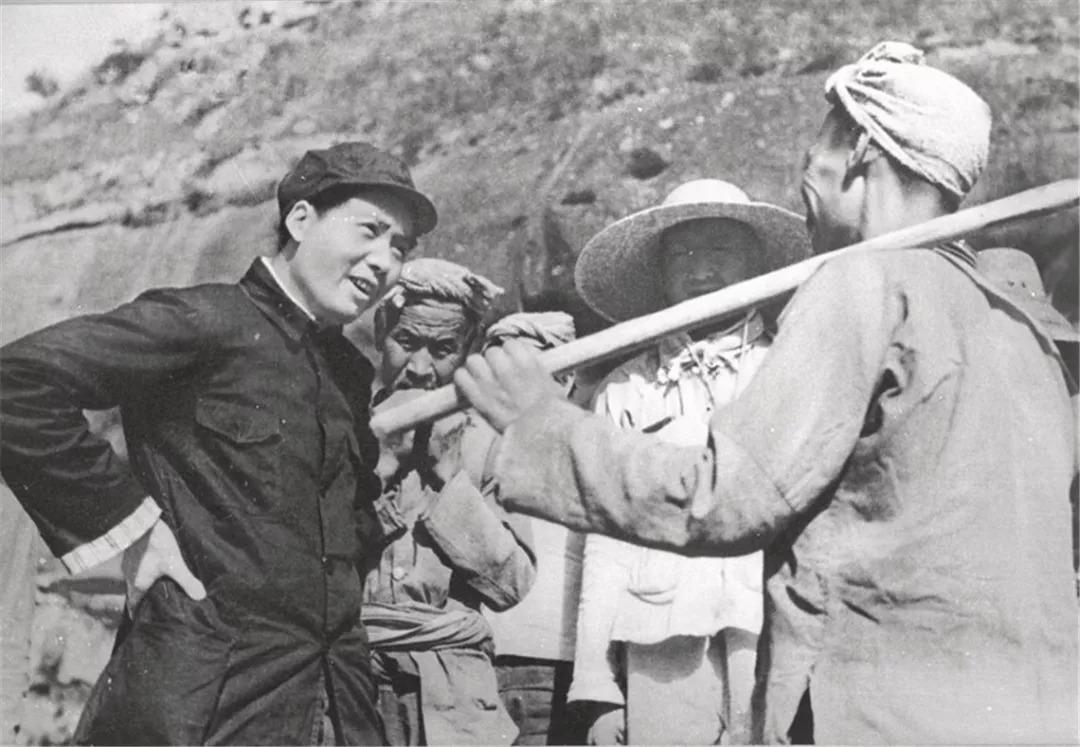

延安的新气象成为石少华创作的最佳题材,也激发了他高昂的创作热情。除了本文开头提到的《毛主席和小八路》外,他拍摄的另一幅《毛泽东同志在延安杨家岭和农民亲切谈话》照片,用抓拍的手法定格了党的领导人与人民群众在一起的生动画面,亲切而自然,成为红色经典作品。在延安期间,他还拍摄了反映1938年国际青联访问延安、抗大建校三周年纪念等活动的大量作品,成为这一时期延安政治经济社会生活的珍贵史料。

1939年抗大迁往华北抗日根据地,石少华担任记者团摄影记者。后来他被分配到冀中军区,任摄影组长。

冀中军区是晋察冀军区所辖的一个二级军区,1938年5月,与八路军第三纵队同时成立。冀中,就是指河北中部。1937年10月14日,东北军第五十三军第六九一团团长吕正操在晋县誓师抗日,改称人民自卫军,与孟庆山领导的河北游击军等抗日武装积极开展游击战争,至1938年4月,相继建立了38个县的抗日政权。1938年5月3日,冀中军区成立。至此,东起津浦路、西至平汉路、北起平津、南至沧(县)石(家庄)路之间的冀中根据地初步建立起来,并成为晋察冀边区抗日根据地的重要组成部分。冀中军民创造性地发明了地雷战、地道战、破袭战等方法,开展敌后抗日斗争。冀中平原地区发展游击战争取得的成功经验,为我国的抗日战争和解放战争的胜利做出了巨大贡献。

冀中平原残酷的斗争和根据地军民不屈不挠的抗战决心以及火热的战斗生活,让石少华深受感动,也激励他利用手中的照相机记录冀中军民抗战的英雄事迹。1940年他在冀中开办摄影训练队,培训摄影干部。1941—1942年他任冀中军区摄影科长。继续主办训练队,培训学员百余人,同时拍摄了《铁骑--冀中八路军骑兵部队》《狠狠打击侵略者》《儿童团》等作品。

1943—1944年任晋察冀画报社副主任,继续开办摄影训练队。拍摄了《埋地雷》《白洋淀上的雁翎队——冀中水上游击队》《冀中军民的地道战》等作品。在频繁的战斗中,石少华深入敌后,到战斗第一线拍摄,以相机为武器,投身枪林弹雨。雁翎队是白洋淀水区打雁人在1939年组成的一个抗日武装。“我坐在船头上,看见远处水面上露出十多根芦苇秆,迅速地向我们这边漂来。站在我旁边的一位战士说:这是雁翎队员在练习集体潜泳,这本领对袭击敌人的水运船,或从水上接近敌人岗楼,都是必需的。说着他随手把靠近船边的一支芦苇秆向上一拔,一位黝黑而健壮的青年战士即刻钻出水面。”几十年后,石少华在回忆拍摄白洋淀上的雁翎队时,还在感叹战士们“水性真棒”!

从1942年9月起,石少华先后六次深入白洋淀,记录下雁翎队这支队伍发展壮大的过程,留下了《水上游击队》《雁翎队在荷花淀集会》《冰上“土坦克”军事训练》等优秀作品,成为雁翎队事迹的历史缩影。

地道战是冀中平原人民进行游击战的典型代表。石少华还进入地道与军民并肩战斗,拍摄了一批反映地道战的作品。地道空间狭窄,光线黑暗,而拍摄设备又极其简陋,石少华经过多种尝试,才拍出在构图、光线、场景上皆令人满意的作品。《地道洞口在哪里》《年画后面就是地道洞口出入口》《在地道交叉口的游击队员》《在地下卫生所给伤员换药》等作品,主题突出,充分反映出冀中人民出奇制胜的才智和英勇无畏的精神。反映了解放区军民英勇战斗的光辉事迹,构成了反映平原游击战争的历史画廊。

1945年日军投降后,随军进驻华北重镇张家口。拍摄了《突进张家口》《大好河山重放光明》等作品。

1946年在解放战争前线。拍摄了《怀来前线的炮兵阵地》《抢修怀来人桥》等作品。

新中国成立后,石少华任中央新闻摄影局副秘书长、新华社新闻摄影部主任、中国摄影学会主席、国务院文化组秘书长、新华出版社社长、中国老年摄影家协会主席等职;中共九、十届中央候补委员,第三届全国文联委员,第三、四届全国政协委员。1998年6月30日,石少华在北京逝世。

石少华从事摄影工作50载,经历过抗日战争和解放战争的烽火;是抗日战争时期我党敌后根据地摄影事业的开拓者之一。他奔波于祖国四方,出访过世界许多国家,拍摄了大量为国内外观众喜爱的摄影作品,闻名遐迩。他的作品,有些虽已经过漫长的历史岁月,但是至今对人们仍然具有真实的说服力和艺术感染力,堪称不朽之作。

石少华不仅富有探索和创新精神,而且善于总结实践经验。从战争年代开始,他就勤奋地开垦摄影理论的处女地,撰写了大量摄影理论文章。一版再版的《摄影理论与实践》一书,是他五十年摄影创作实践与理论研究成果的重要概括。此外,还写有《谈新闻摄影》《摄影记者的工作》《中国摄影简史》等论文,及专著《新闻摄影与摄影记者工作》《摄影与实践》。

石少华对摄影艺术有很深的造诣,他不仅擅长新闻摄影,同时在人像、风光、舞台摄影等方面都有极深的功底。他的作品题材广泛,表现形式新颖多样,真实、自然、生动。

石少华曾说:“我国革命的摄影艺术,经历了漫长的道路……而我个人只不过是在这条道路上踩了几个脚印罢了。”80多年过去了,石少华摄影作品中的影像依然惊心动魄、肃穆庄严,穿过硝云弹雨,历史的脚印清晰如昨。