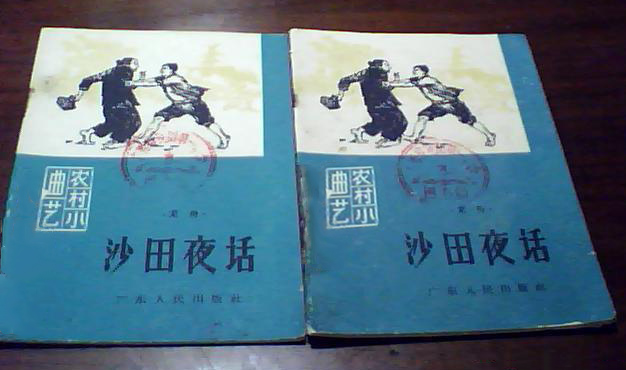

名曲《沙田夜话》的来由

文/屈九

20世纪60年代初,我国经过三年困难时期后,农村经济开始复苏,番禺县在各级干部群众努力下,获得了农业生产丰收。番禺这时是佛山地区较富裕的农业县,主要靠粮、蔗、花生生产为龙头。1962年开始,番禺各公社都有好的收成,农民生活开始改善了。

此时广东省文化艺术界的作家、诗人、戏剧家也纷纷下乡体验生活,去写些歌颂社会主义好的作品,广东省诗人韦丘同志也在这时到沙湾公社体验生活。他到了沙湾的涌口大队,其时,正值秋收之后,各生产队都张榜公布是年各家各户的粮食、现金结算分配情况。韦丘同志见到了那一张用大红纸公布的分配榜,家家都有百元、近千元的结余。同他一起看榜的社员在寻到自己名下的余额时,个个都笑逐颜开。韦丘同志回去便写了一首可颂可唱的叙事长诗《红榜》。

之后,过了几个月,

韦丘同志又到涌口村,见到了这队的农民有人在众多茅房旁边建起了第一幢砖房。

原来,番禺县过去的沙田地区农民世代都是以竹、木搭棚寮,上盖禾草或蔗壳作住所的。1958年,番禺县委曾以“将茅房变砖屋”作为改善农民生活的一个远景指标,如今沙湾涌口大队农民第一个实现了茅房变砖屋的愿望。韦丘同志见到沙田农民搬进新居的喜悦情况,这是个沙田农民世代的愿望,如今实现了,于是他马上回公社驻地连夜激情地写出了一首广东民谣《南音》形式的长篇叙事诗《沙田夜话》。此诗一经发表,便得当时在广东音乐曲艺团的年青演员李丹虹的喜爱。由于此曲词接地气,

李丹虹又人靓声甜,马上便成为广东地区有名的曲目。从20世纪60年代初到改革开放的80年代、90年代都成为广东地区电台、电视受群众多番演唱的名曲。

继续访问

继续访问