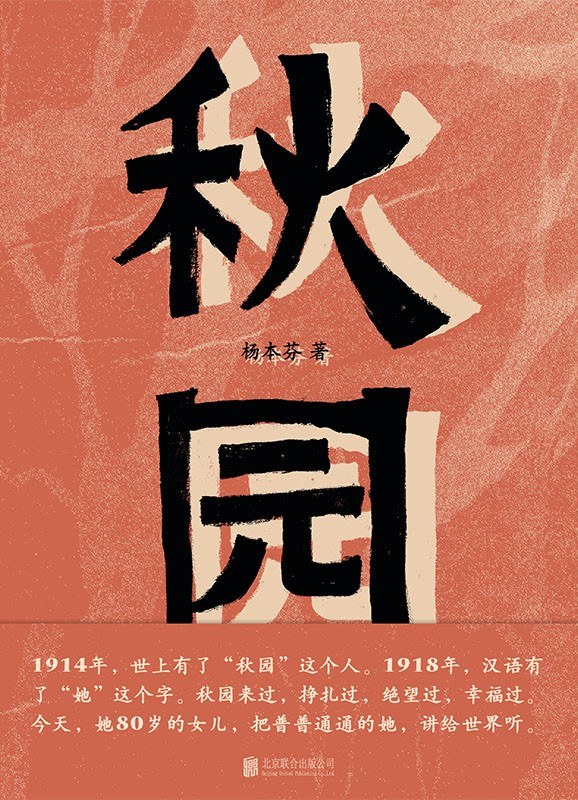

《秋园》:一个女性的故事

文、图/廖博思

广州的天也变冷了,穿着稍稍单薄时,冷风吹过,会从骨缝里带出一丝战栗。

这让我想起也曾给我带来“骨缝战栗”的一本书——《秋园》。

最初看到《秋园》是因为在朋友圈看到的节选:

下了几天的雨,洛阳市安良街的屋檐下满是积水。一个五岁的小女孩光着脚丫,裤管卷得老高,转着圈踩水玩。水花四处飞溅,女孩一门心思戏水,母亲走近了,她还全然不知。 妇人火冒三丈:“你男不男女不女,打起个赤脚玩水,回去非得给你包脚去!”边骂边拽过女孩的胳膊带回家去。

这是一九一九年,女孩名叫秋园。

这个开头真的很让我欢喜,可惜当时并没有找到这本书的电子书版本,久违的,我买入了一本实体书。

其实《秋园》的故事结构很简单,就是一个名叫秋园的女性的一生。作者是秋园的女儿,亦即书中的之骅,今年也已经八十多岁了。老太太有着敏捷的记忆力,从洛阳的药铺、游园沉船,到南京的新婚燕尔、国难奔逃,及至烟波江上进退两难的愁苦,这些从母亲处听来的故事,她不紧不慢地铺陈开来,在你以为足够惊心动魄之际,却原来只是一场更大动荡的开端。

而读《秋园》让我最深的体会就是:从没有想过,我和一个生于1914年的女性能产生那么深的共鸣。

秋园是洛阳没落中药铺家的女儿,带着一双裹了一半无法走路的小脚、早早嫁给一面之缘的国民党小军官。而这个敦厚善良却迂腐无能的丈夫,成了她前半生的劫难。她的前半生,没有自己,没有选择,全都用来给丈夫幼稚的田园牧歌式幻想填补现实的窟窿。她在赤贫中勉力维持五个孩子的温饱,逃荒要饭已经不算什么,她一度面对的唯一出路是把亲生骨肉送人抚养、以免饿死。

如果说饥饿和贫穷只是对肉体的试炼,那么生活也没放过秋园的灵魂。作为母亲,秋园自小教育孩子要好好读书、要上大学,可却也是她,被贫穷和饥饿逼得央求大女儿放弃求学,因为光靠她那双裹过的小脚无法下田干活、更无法养活两个牙牙学语的小儿子。她的心和灵魂都渴求看到女儿远走高飞、读书上进,她知道那是女儿唯一的出路,但如果这么选了,结果便是剩下一家人冻毙于寒屋、饿死于荒田。这可能是天下最残酷的试炼之一,不仅砸碎母亲的肉体,还按下你灵魂高贵的头,教你的女儿也永世不得翻身——这实在是太无情的一个命题了,我扪心自问,如果我是之骅,我会怎么看待我的母亲呢?我会恨她吗?我不知道。

秋园的际遇让读书的我数度掩卷流泪,阅读的过程中我无数次怀抱着一丝高高在上的悲悯祈求:该苦尽甘来了吧?该给这个可怜的女性一点甜了吧?可命运却致力于嘲弄秋园,给她一个高开低走的人生。命运给了她富庶的童年,夫子庙买花来养的短暂的美好蜜月,却在之后的80年里把她一次次推进绝望和黑暗。作为少女的秋园,见过生活的娇俏可爱,作为妻子和母亲的秋园,始终像西西弗斯一样,绝望地对抗着死亡——政治运动中的暴力死亡威胁、大跃进后饥荒的死亡威胁,她逃难到他乡再嫁、只为儿子不饿死,却还是逃不掉儿子的溺水之死和再嫁丈夫的病死。她努力了一辈子,自我剥削了一辈子,只为了生活能好那么一点点。到头来,却还是落了片白茫茫大地真干净。

秋园活了89岁。去世前那几年,她常说的话是“不是日子不好过,是不耐烦活了”——我突然想到,也许这便是人生的真味了,是《活着》里福根牵着牛没说出口的一句话,是《我弥留之际》里回荡着的幽魂——说到底,不是不耐烦活,是不耐烦现实的苦,命运对老实人一次次像刽子手般残忍地伤害。这也正是文学或历史存在的本来意义——不在于传递真理或意义,而是传递慰藉。

很多人说,《秋园》反映的是时代对女性的压迫,而在我看来,这本稍有加工的回忆小说反映出的更多是时代在普通人身上碾过去的痕迹,四老倌的盐、兵桃的蚂蟥、小泉的布料、满娭毑和二菊、张跛子的黄草纸、人王的杂耍、王成恩的农药——在那些战争、饥荒、动荡、互相举报的年代,无人能幸免的灾难,在和平年代的今日,我们就能逃离了吗?秋园生在1914年,之骅生于1937年,而我出生在1993年,截然不同的年代从我们身上各自碾过去,那身骨肉碎裂的时候,发出的是同样的声响。

秋园晚年,儿子在她床底下发现两颗竹笋。生命力顽强,要从山上地底下钻进房里,不知需要花多少力气,从来没有见过阳光,我觉得那个竹笋仿佛就是秋园本人,明知终究会落得的下场,还是要那么努力地去生长。

吾辈当如是。

继续访问

继续访问