口述:林耀华

图片:林耀华

整理:余言

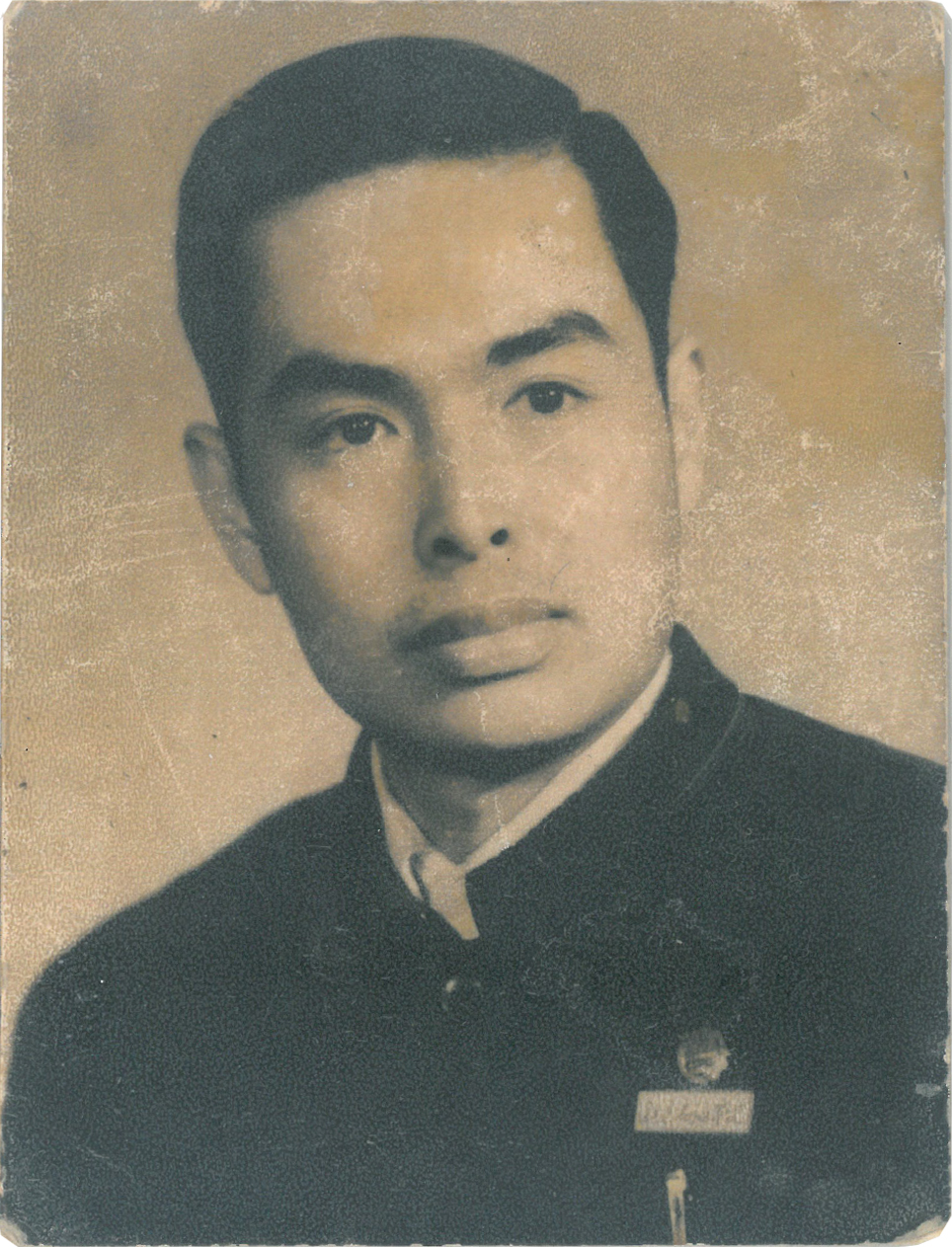

林耀华

1932年12月1日生,现年91岁,祖籍广东省江门鹤山,1956年3月由印度尼西亚棉兰回国。于中国海洋石油(湛江)南海西部公司任高级工程师。曾任湛江坡头人大代表、政协委员。

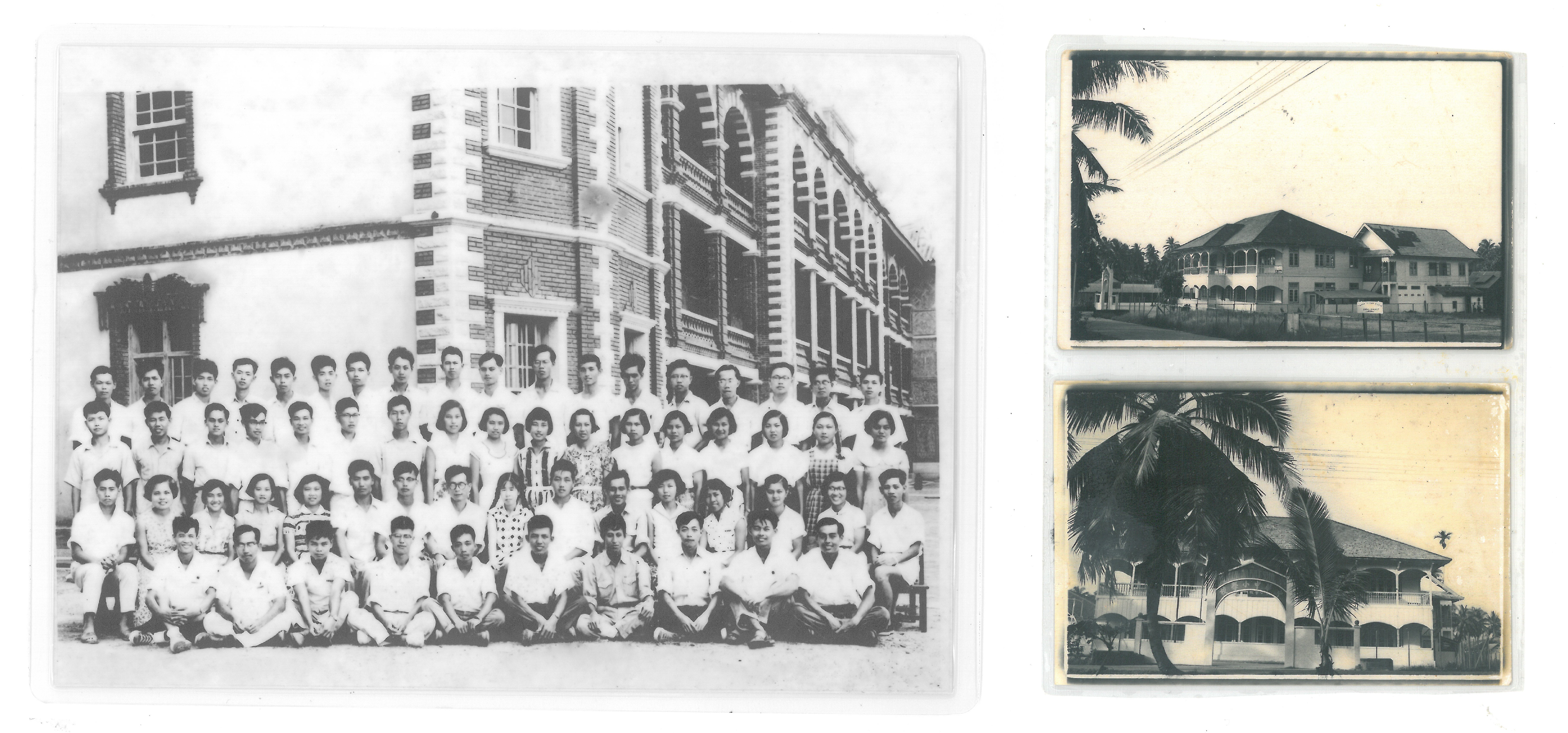

厦门集美中学第四十二组六班同学照 印尼新及中华中小学

厦门集美中学第四十二组六班同学照 印尼新及中华中小学

印尼时光:风雨飘摇中打造华文教育“堡垒”

在20世纪初,林耀华的父亲和千千万万华人一样因生活困难踏上“下南洋”的漂泊之旅,从马来西亚辗转至印尼,终于落地生根。家境虽不富裕,但父亲尽己所能给了林耀华兄弟姐妹最好的家庭教育,算盘、《三字经》成了最初的启蒙,也在他心里种下了关于“中华”梦的种子,并于1941年到华文小学进一步学习。

但现实的生活却是残酷的,林耀华周遭所及的华人不少是被荷兰人“卖猪仔”到印尼,在烟草种植园中辛勤劳作,所得甚至无法穿衣蔽体,只有中装长裤裹身。而当日本侵略印尼后,华人的困难更加深重。1942年,日军在棉兰杀害5名华人试图震慑当地民众,无果后掀起“920事件”,迫害诸多华人,包括林耀华的校长及老师。破坏华文教育系统后,日军接管学校,推行日文教育,并以“免费”的名义吸引学生。林耀华的父亲看破这是日军培植“翻译”“走狗”,加强掠夺的糖衣炮弹,举家迁徙到棉兰乡下的农场,为林耀华撑起一片相对安宁的小天地,可以继续读书。

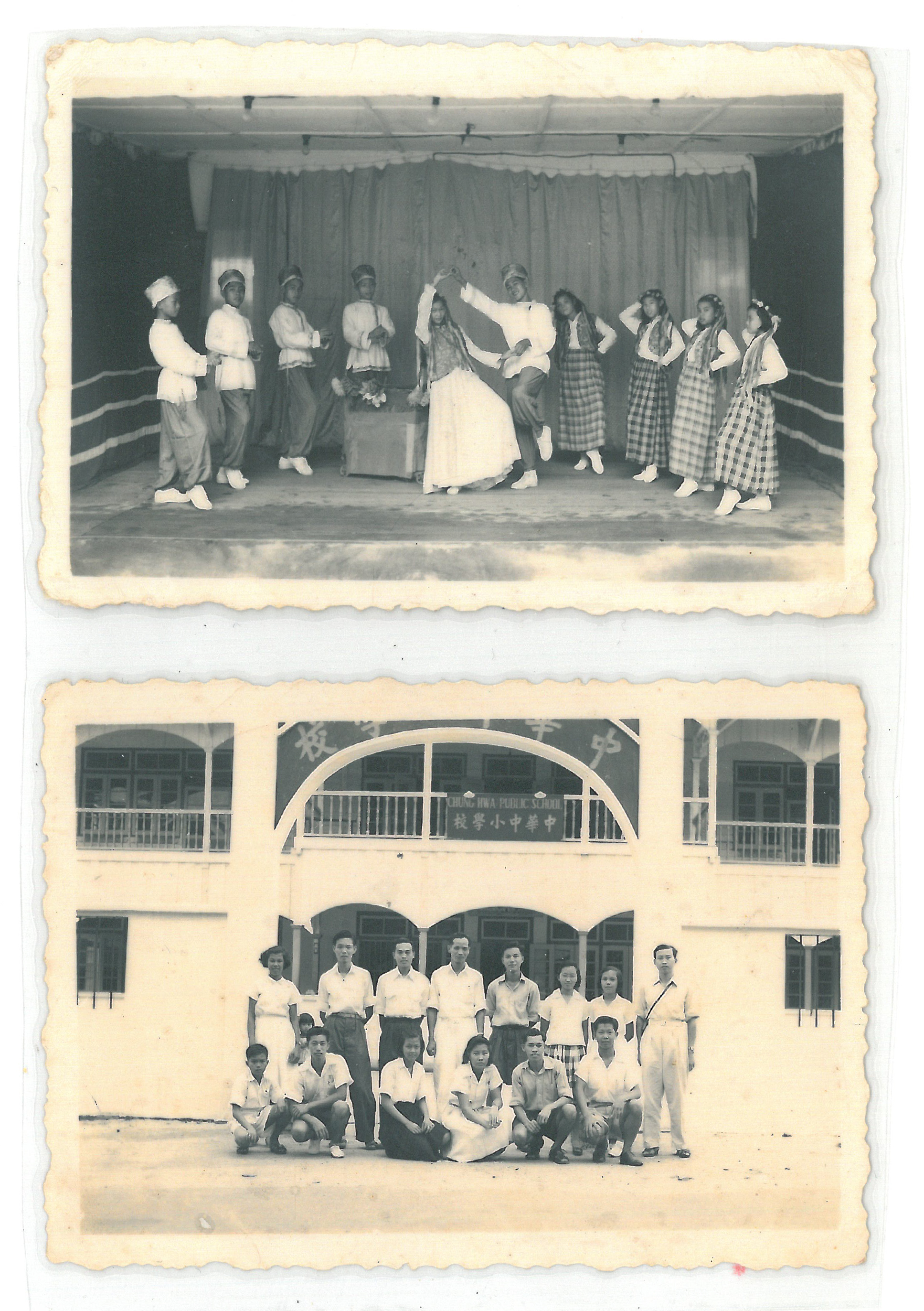

由于当地学校缺少教师,成绩优异的林耀华被委以重任,开启上午在中学学习,下午到小学教书,晚上给老人扫盲的忙碌模式。一学一教中,林耀华更加理解了华文教育、华文学校与华人身份地位、自我认同的关系,更加坚定了要在印尼保存华文传统血脉的决心。当学校经营遇到困难,他与老师同学在印尼各地组织义演筹款,舞蹈、话剧等节目精彩纷呈,还组织《黄河大合唱》庆祝新中国的诞生,所筹善款也解决了学校的燃眉之急。

值得一提的是,林耀华兄弟姐妹七人中,三哥、五哥是华文学校校长,姐姐妹妹也是老师,他们都希望印尼华人别忘记华文。

作为参与棉兰华文学校组织经营、传道解惑的中坚力量,林耀华带领同事们在风雨飘摇中为学生筑起了华文教育“堡垒”,让中华文化在战火中得以传承。桃李不言下自成蹊,后来奔向世界各地的学生的一声声“恩师”,便是这段艰难时光最美好的注解。

归国求学:历经千磨万击只为谋求富强

日军投降后,印尼华人仍然笼罩在被歧视、被欺负的阴影中,追根溯源,林耀华认为只有中国强大,才能助力海外华人进一步摆脱社会困境。恰逢新中国建设如火如荼,林耀华心中中华民族复兴的豪情被点燃,回中国成了必然选择。

林耀华将哥哥送给他的照相机、手表卖掉,终于筹集到了回国的交通费。1956年3月22日,是现年91岁的林耀华仍然记忆清晰的日子,这一天他踏上了新中国的热土。从印尼到香港再到深圳,随后到广州,一切疲惫在归国的喜悦中烟消云散。

为了帮助华侨适应国内生活和文化,国家安排林耀华在广州暨南大学一带补习。数月后,又分配他到厦门集美高中继续学习。集美学校的创建者陈嘉庚先生一直是林耀华心中崇拜的英模,能够在他创办的学校学习,传承他的精神,林耀华为中华崛起而发愤图强的动力更足了。在集美学校他担任了班长,热心帮助身边的华侨同学;学习之余又重复了在印尼时边学边教的模式,晚上为工人扫盲,尽己所能为新中国建设添砖加瓦。

经过一段时间学习,1959年,林耀华考取了北京石油学院[现中国石油大学(北京)],就读地质专业。报读这个专业的初心,便是希望为祖国摘掉贫油国的帽子。即便大学期间恰逢全国自然灾害,食不果腹,也想法设法自己种菜,以盐水煮菜维持生活,最终以优异成绩毕业。

图一:印尼新及中华中小学林耀华所教的学生跳波兰舞

图二:印尼新及教室和同学合照

海底探骊:我为祖国献石油

1963年,大庆油田正式投产的喜讯传来,时值林耀华大学毕业前夕,这激起他和身边石油学子建设祖国的热情。但由于华侨身份,林耀华无法前往大庆,此后近十年间,他先后被分配到广东茂名、湖南湘西、湖北恩施一带,从事与石油勘探无关的野外地质工作。谈及野外工作辛苦,他没有过多言语,只说“为了国家好,再辛苦也无所谓”。通过太太陈琼英的讲述,才得知他由于风餐露宿数次胃出血,经历生死考验。

终于到1973年,林耀华被调往当时的南海石油勘探筹备处[现中国海洋石油(湛江)南海西部公司],得以从事石油地质的本职工作。

在香港儿子家中和同学聚会

当时南海的石油勘探领域可谓“一穷二白”,需要编制大量图件和资料。从零基础起步,林耀华带领同事们查阅大量国内外资料,以陆推海,终于在1978年~1979年,编制成北部湾、莺歌海等盆地地质勘探成果图等图件、南海北部石油的勘探图册及数据手册等,为南海油气资源开发奠定基础。随后,又编制南海北部大陆架勘探形势图、程度图,琼东南盆地勘探布置图和莺歌海北部湾珠江口钻进手册等图件和资料。为了加快南海油气资源开发进度,林耀华先后发表《南海北部大陆架上第三系地层对比》《中国东部第三系沉积盆地概况》等论文,通过下班后攻读英语,翻译美国《东亚海岸及海区是有远景石油疆域》等书籍,受科研人员好评。

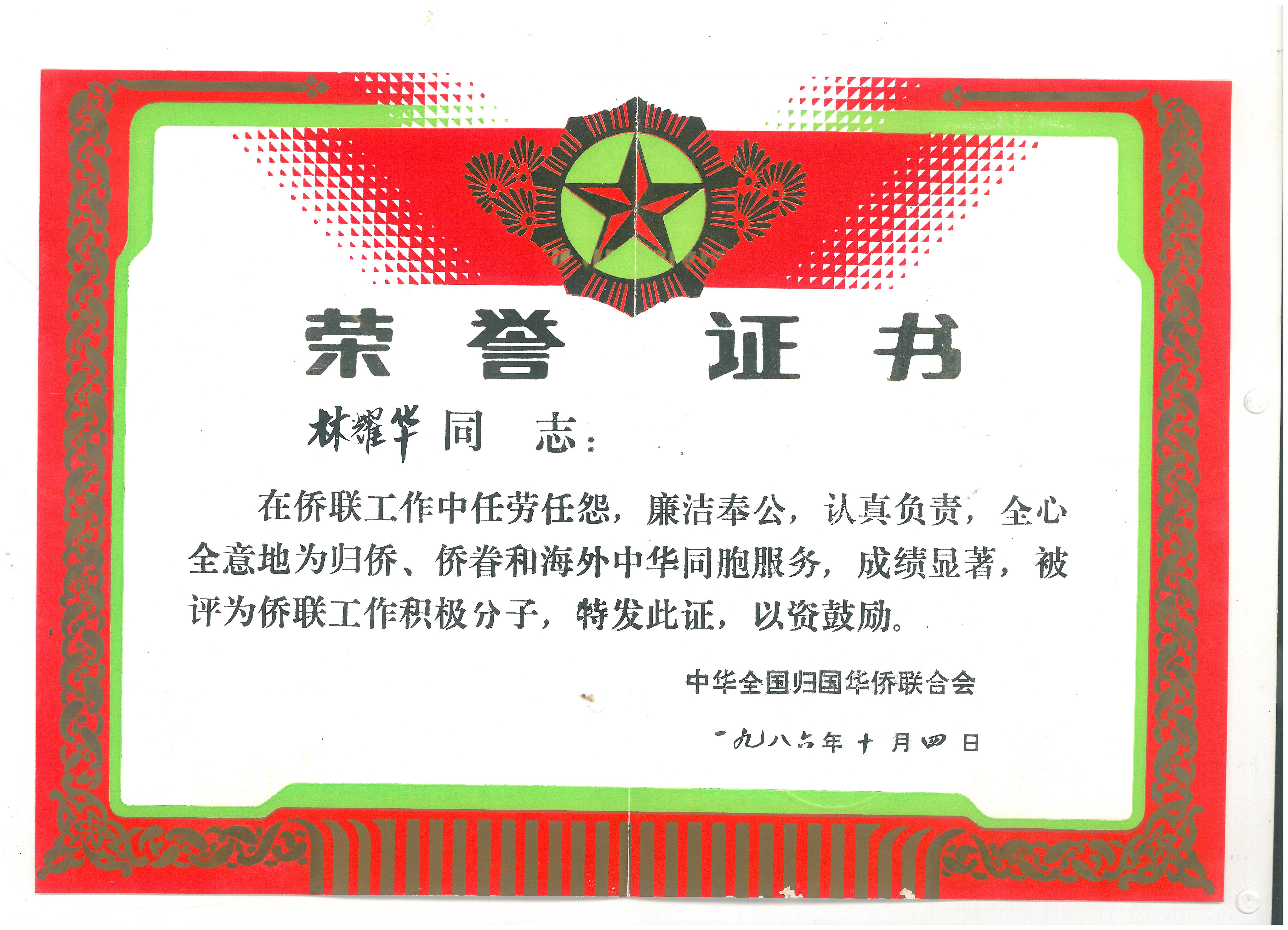

印尼新及在广州开的联谊会,林耀华与当年的学生合影

随着林耀华在专业工作中发光发热,影响力提升,湛江坡头侨联希望他发挥华侨优势,为更多华侨办实事。作为坡头侨联主席,他不负众望,联系政府、企事业单位,解决当地华侨及侨眷的工作、学习、住房等问题。为此四处奔波的交通食宿费用,他一力承担,没有要求任何回报。“要发财就不要当官!当官就要办实事!”是他掷地有声的承诺。在随后的政协委员、人大代表任上,他保持这样的初心,提出城建规划、湛江大桥等基础设施建设等提案和议案,为湛江城市发展做出贡献。

印尼新及中华中小学到廖内一所小学前照片

言传身教:克勤克俭之风代代相传

荣誉

1968年,林耀华与陈琼英结为夫妻。陈琼英也是华侨,在1960年8月,从印尼勿里洞回国,在当时的花县华侨农场安置。两人结缘于林耀华到华侨农场探亲,同是华侨的熟悉感,让两人迅速走到一起。

但在结婚后,陈琼英却感到了“陌生”,因为林耀华当时从事野外地质勘探工作,他们时常分隔两地,甚至在1969年孩子早产出生时,也是独自一人。但看着丈夫不顾关节炎和胃出血的风险,坚持工作在一线,她更多时候选择了理解与陪伴。经历了时间的考验,两人的感情历久弥坚。

虽然林耀华教授了诸多学生,助力他们成长,却因工作忙碌与自己的大儿子、小女儿相处时间不多。但他在家做科研的专注,热心助华侨的无私,及克勤克俭的生活作风,是给孩子最好的礼物。陈琼英回忆,大儿子和小女儿在小时候常说,“长大后要像爸爸一样学习工作”。

与印尼新及中华小学教师及学生照片

如今的林耀华和陈琼英与孩子一起在番禺定居,享受天伦之乐。已经退休多年的他,依然关注时事,每日读书看报。与石油能源打了一辈子交道,他现在对清洁的新能源十分感兴趣,认为新能源将成为主流趋势,且中国目前在此领域具有领先优势。但不论未来如何变化,新科技的发展、新工程的实施,都一如林耀华当年归国的心愿,中国富强,民族复兴。

湛江坡头第二届人民代表大会合照