读《澳门文物建筑:活化的故事》

朋友从书展回来,给我带回来了张鹊桥博士的《澳门文物建筑:活化的故事》。

此前我在澳门也读过张鹊桥博士参与主编的《围的再生——澳门历史街区城市肌理研究》,记得这本书正是在幻觉围的一个书摊淘回来的。说实话,虽然大湾区文化大同小异,但我对着澳门的地名确实也是摸不着头脑,读完全书才明白:“围”指的是澳门在19世纪末至20世纪初期形成的华人居住区,也是澳门现存最小层级的道路,宽度一般不超过3米,普遍只得一个入口,即粤语中的“掘头巷”。这个概念和番禺的“围”有很大的不同。举个例子,番禺有“大箍围”“小箍围”*的地名,这个称呼较早见于明末清初屈大均所著《广东新语》。《广东新语》卷二云:“下番禺诸村。皆在海岛之中。大村曰大箍围。小曰小箍围。言四环皆江水也。凡地在水中央者曰洲。故诸村多以洲名。”为什么叫“箍围”呢?“箍”字的意思是指围束,即围束的圈,如箍桶,桶箍,铁箍等。古人认为大小箍围岛四面环水,像是两只被水围束住的箍桶,故而有此名。如今,番禺的大小箍围都已经在城市化进程中逐渐“解围”,活化新生,而澳门的下环四围在当时仍是一个待考究的课题:以下环四围*为例,下环区是澳门的老街区,是当地最旧的街区之一,而下环四围中现今只剩下六屋围保存得较为完整,而南巫围则面目全非,昔日的牌坊、过街楼、土地(即地主神、土地财神牌位)及水井已不见影踪。根据书中记载,由于澳门社会没有经历过社会结构的大拆解和物质结构的大停滞,各个房屋的产权还都保持着原建时候的状态,围的完好与否取决于业主喜好,目前澳门现存的数百个围里,大多数围里的房屋已被业主改建为4-7层高的泥砖结构的楼宇,具有历史价值建筑物的围大约剩下20个,而围内的历史建筑物总数剩下不到200幢,放眼望去几乎无法在这些所谓的“历史街区”中看到被定格下来的纯粹的历史样貌。2005年,澳门提出“旧区重整”,设立来自社会各界的21名非官方代表组成的旧区重整咨询委员会,计划将多个旧城区危楼重新规划,建设更舒适的社区环境;2010年,《围的再生——澳门历史街区城市肌理研究》出版,书中邀请了内地、香港及台湾等多所著名大学的研究人员到澳门考察并提出针对围的设计方案,时任文化局文化财产厅厅长的张鹊桥也在发布会上表示希望此书的出版可以抛砖引玉,引发更多的专家学者和市民大众循不同视野去关注本澳的传统建筑和街区空间,更好地促进社会发展;2020年,我在更显破败的幻觉围附近的旧书摊淘到了这本旧书。从本地居民的聊天中我知道,“围屋旅游”曾经也被大力地推动过,民政总署也曾将六屋围列入“漫步澳门街”导赏服务路线,不过如今已成历史。

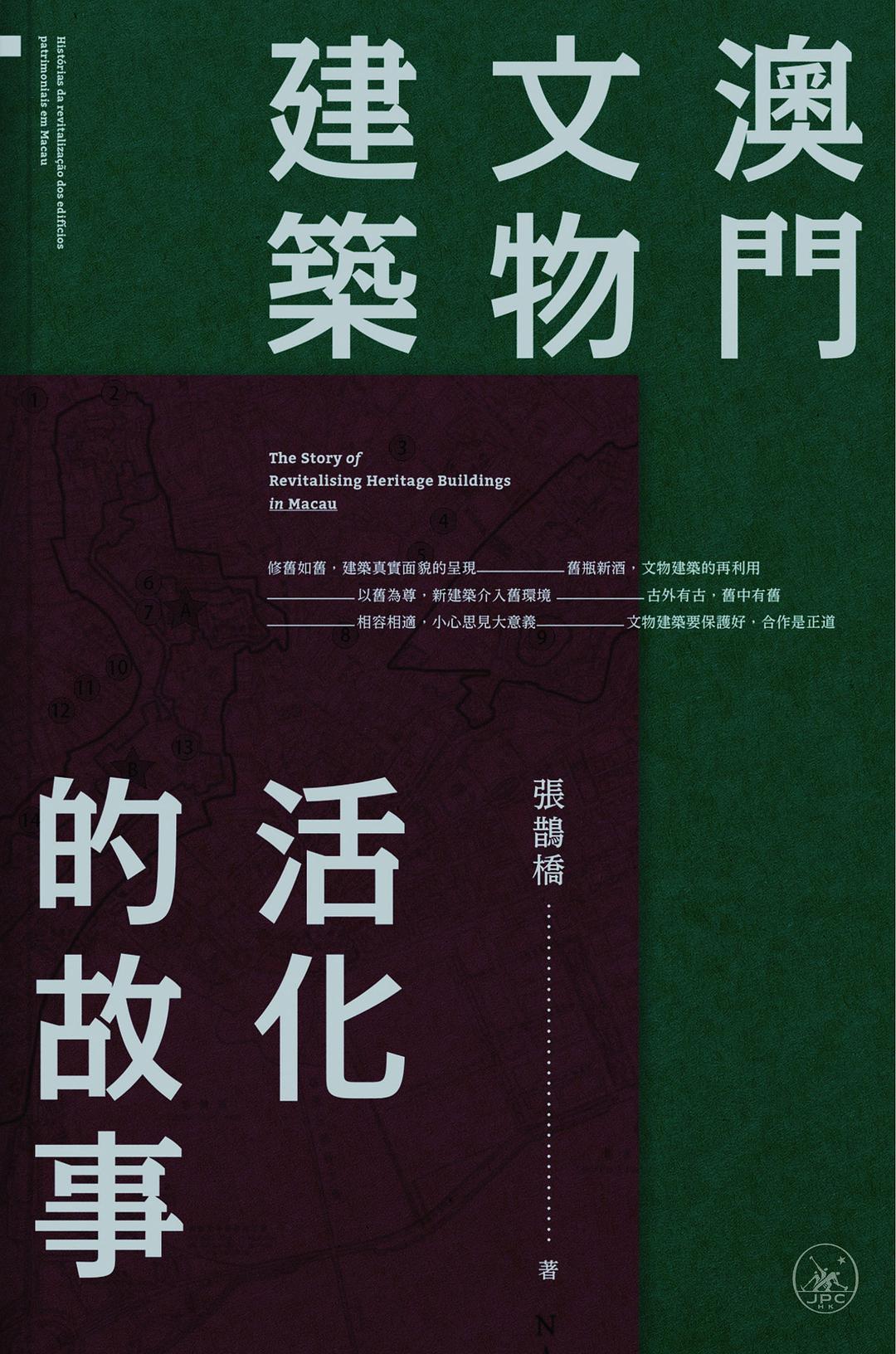

2020年出版的《澳门文物建筑:活化的故事》可以看作是《围的再生》的姐妹篇,书中,张鹊桥记录了二十多年来活化澳门文物建筑的点点滴滴,将其中十六项文物建筑再利用的过程和经验作整理总结。该书根据对文物建筑的不同保护切入点分章,分为“修旧如旧,建筑真实面貌的呈现”、“旧瓶新酒,文物建筑的再利用”、“以旧为尊,新建筑介入旧环境”、“古外有古,旧中有旧”、“兼容相适,小心思见大意义”及“文物建筑要保护好,合作是正道”章节逐一介绍。通过六项专题,列举了16个值得一说的文物保护案例,包括卢家大屋、塔石中央图书馆、何东图书馆、中西药局、松山炮台及德成按等等,用语平实地讲述了作者多年来对文物建筑保护再利用的见解,以及遗产保护的要点。通过张鹊桥的文字,能感受到他作为文化遗产工作者对文物建筑的爱护,他讲述了中西文化的交融在澳门建筑上的呈现,讲了将百年老当铺德成按在上海世博会上以原貌出现时他观察到观众的关注赞叹令他兴奋,他强调自己的理念:在澳门做文物保护,并非给建筑物重新刷一遍涂料那么简单。

作为专业人士,张鹊桥在书中对修复的过程有详细的说明,作为文化遗产工作者,他表现出了对文物建筑深沉的关怀及爱意,整本书的文字是克制的,同时也是富有感情的。专业人士固然可以在书中汲取经验,外行人如我,则被文物建筑背后的人文精神深深打动,譬如其中提到的中西药局旧址,华侨历史爱好者如我当然早早“朝圣”过,但看过书中记录的修葺工程背后的缘起和经过,不由得也心潮激荡、心向往之……

回归建筑本身,如若2010年出版的《围的再生》是一个无下文的缘起,2020年出版的《活化的故事》则是一个婉转呼应的结尾,结尾不等于结束,更多故事的缘起,在现在,在未来。

《澳门文物建筑:活化的故事》

*“大箍围”、“小箍围”:“大箍围”即如今番禺区主体部分,包含大石、钟村、南村、化龙、石楼、石碁、市桥、沙湾、沙头、新造等镇街;“小箍围”即如今小谷围岛。

*下环四围:是指穿梭于澳门风顺堂区下环街区一带的四个“围”(葡萄牙语:Pátio)的街道,分别是幻觉围、南巫围、六屋围和凤仙围。四围代表着澳门特定时期的围屋建筑与住屋特色,在1850年之前已经存在,是澳门极具历史价值的街区建筑。