广州市番禺区统计局

二〇〇八年十二月

1978年,党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角,确立了“对内搞活,对外开放”的总方针,开创了改革开放和社会主义现代化建设的新纪元。30年来,在番禺区委、区政府正确领导下,番禺人民抢抓机遇,创新思路,大胆实践,国民经济和社会发展取得了巨大的成就。改革开放30年,是番禺人民锐意开拓,奋力前行的30年,也是番禺经济社会持续快速发展的30年,更是番禺人民扬帆出海,大展宏图,人民生活走向富裕的30年。

一、综合实力显著增强,产业结构明显优化

经过30年的奋斗,番禺国民经济体系已从农业主导的落后经济,转变为三大产业全面、协调、可持续发展的经济体系,经济总量实现一次又一次的跨越,综合实力显著增强,经济发展方式呈现由粗放型向集约型的重大转变。

(一)经济快速发展,实力显著增强

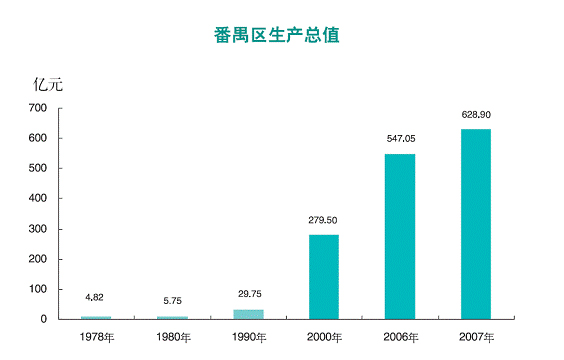

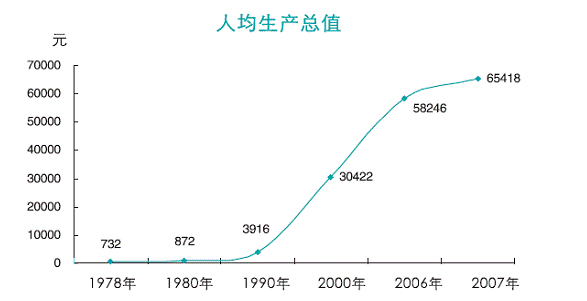

2007年实现地区生产总值628.90亿元,比1978年的4.82亿元增长117.7倍,年均增长17.9%[注1],总量翻了6.9番。1994年地区生产总值首次突破100亿元,同年番禺位列中国农村综合实力百强县(市)第12名,1988年地区生产总值突破200亿元,2003年、2004年、2005年分别突破400亿元、500亿元、600亿元。2005年南沙区从番禺分设[注2],当年番禺生产总值调整为421.27亿元,2006年、2007年,番禺生产总值再度突破500亿元、600亿元,每年上一个百亿元的台阶。2007年人均地区生产总值达到65418元[注3],比1978年的732元增长69.9倍,年均增长15.8%,折合8697美元[注4]。

表一 改革开放30年来番禺百倍千倍增长的部分主要指标

|

||

|

|

|

指 标 名 称

|

2007年比1978年增长倍数

|

年均增长%

|

地区生产总值

|

117.7

|

17.9

|

其中:第二产业增加值

|

210.7

|

20.3

|

第三产业增加值

|

118.8

|

17.9

|

工业总产值

|

363.7

|

22.6

|

三资工业企业总产值(1998年比1986年)

|

2805.1

|

93.8

|

全社会固定资产投资额

|

2219.1

|

30.4

|

房地产开发投资额(2007年比1984年)

|

1064.6

|

35.4

|

社会消费品零售总额

|

270.9

|

21.3

|

外贸出口总值

|

1741.5

|

29.3

|

实际利用外资金额

|

269.6

|

29.0

|

财政一般预算收入

|

236.8

|

20.8

|

城乡居民储蓄存款余额

|

1818.5

|

29.5

|

人均居民储蓄存款余额

|

1058.5

|

27.1

|

个体户户数(2004年比1978年)

|

522.5

|

27.2

|

个体户从业人数(2004年比1978年)

|

884.3

|

29.8

|

其中:住宿和餐饮业(2004年比1978年)

|

702.2

|

25.4

|

三大产业增加值迅速提高。第一产业增加值从1978年的1.74亿元,提高到2007年的33.12亿元,增长了12.9倍,年均增长9.5%;第二产业增加值从1978年的1.79亿元,提高到2007年的295.84亿元,增长了210.7倍,年均增长20.3%;第三产业增加值从1978年的1.29亿元,提高到2007年的299.94亿元,增长了118.8倍,年均增长17.9%。

(二)财政税收收入大幅提高

经济的快速发展,带来地方财政实力的显著增强。一般预算财政收入从1978年的0.67亿元,提高到2007年的37.20亿元,增长236.8倍[注5],年均增长20.8%。在1994年全国财政收入百强县(市)中,番禺名列第3位。番禺税收收入从1990年的2.33亿元,提高到2007的153.17亿元,17年间增长76.8倍,年均增长29.2%。

(三)产业结构不断调整优化

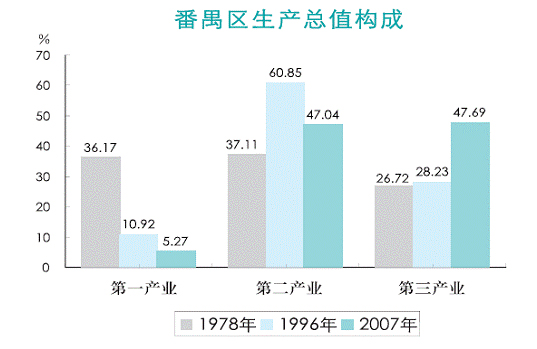

改革开放之初,番禺是个农业县,农业在国民经济中的比重较大,1978年三次产业结构为36.17:37.11:26.72,第一产业比重高于全国8.23个百分点,第二产业比重低于全国10.77 个百分点。凭借改革开放先行之机,珠三角地区承接全球产业转移,逐渐成为“世界加工厂”。地处珠三角腹地的番禺,抢抓机遇,大力发展第二、三产业,着力调整产业结构,引进了一大批以制造业为代表“三资”企业。工业经济迅速发展壮大,使第二产业在国民经济中的份额大幅提高,产业结构发生显著变化,到1996年,第二产业比重上升到30年来的最高值60.85%。进入新世纪,番禺区委、区政府着力提升承载广州“南拓”的能力,实施“稳一产、优二产、促三产”战略,发展都市型农业,走新型工业化道路,大力发展第三产业。第三产业发展明显加快,到2005年三次产业结构调整为5.82:54.80:39.38。同年,南沙区从番禺分设,番禺产业结构出现重大变化,三次产业调整为5.67:50.55:43.78。此后,番禺第三产业继续保持快速增长,到2007年,三次产业的结构调整为5.27:47.04:47.69,第二产业比重与第三产业比重相当。

二、农业从传统农业逐步向都市型农业转型

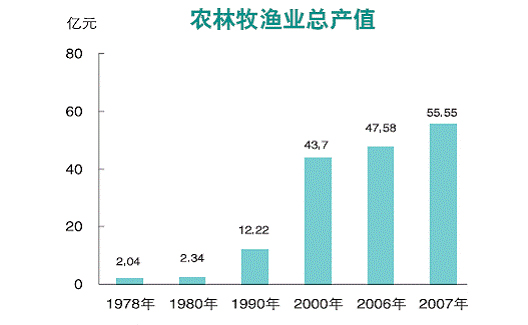

30年,弹指一挥间,番禺农村发生了翻天覆地的变化。1978年党的十一届三中全会强调放宽农村政策,番禺结合实际进行了积极有益的探索。1982年中央正式确立家庭联产承包责任制,突破了“一大二公”、“大锅饭”的旧体制。番禺以改革农村经济体制为重点,全面落实家庭联产承包责任制,极大地调动了农民的生产积极性。此后,番禺农业生产取得长足的发展。近年来,番禺区委、区政府把“三农”工作摆在重中之重的位置抓紧抓实抓好。2004年8月出台兴农扶农“二十八条”措施,2006年9月出台加快社会主义新农村建设的新“二十八条”措施,加大对“三农”的投入,减轻了农民的负担,提高了农民务农积极性,保障了农村大局的稳定和农业生产持续发展。到2007年底,全区基本完成标准化农田建设31.2万亩;修建各种规格机耕路5130条、1767公里;标准化鱼塘整治竣工面积超过2.7万亩。完善的农业基础设施,为农业发展打下了坚实的基础,保障农业生产平稳发展。2007年全区实现农业总产值55.55亿元,比1978年增加了53.51亿元,按可比价计算,年均增长5.4%。

(一)农业结构逐渐优化,各行业协调发展

随着改革开放的深入,区委、区政府及时调整农业生产发展的思路,从过去以种养业为主,调整为“稳粮、减蔗、控蕉、增菜、扩花、优鱼、调牧”,种植业、畜牧业、渔业三行业协调发展,农业产业结构逐渐优化。种植业产值占农业总产值的比重从1978年的68.29%,下降到2007年的48.26%,平均每3年下降2个百分点,渔业产值占农业总产值的比重从1978年的4.73%,上升到2007年的31.60%,上升了26.82个百分点,平均每年上升近1个百分点。

(二)农业经济效益明显提高

农民从过去种植稻谷、糖蔗等低值作物为主,逐渐转向种植高值作物和增加水产养殖。2007年,稻谷种植面积8.09万亩、糖蔗种植面积0.02万亩,分别比1978年减少96.35万亩、17.48万亩;蔬菜种植面积30.99万亩、水果种植面积9.14万亩,分别比1978年增加30.77万亩、7.55万亩。此外,一些高值作物,如鲜切花、盆栽、观赏苗木等种植面积和水产品产量也有了大幅的增加,农产品从过去的单一结构,逐渐转变为品种多样化。一方面,农民得到更多的收入;另一方面,通过结构的调整,在耕地面积减少的情况下,农业总产值仍逐年增加。

(三)迈出了现代都市型农业新步子

从单干的农户到农户+公司,番禺人走出了一条农业产业化、规模化的致富新路。2007年规模以上[注6]农业生产单位实现产值10.32亿元,比2006年增长8.7%,规模经营率[注7]达16.7%,比2006年提高0.3个百分点。农业产业化生产经营组织(规模户)总产值27.70亿元,比2006年增长11.2%,农业产业化率[注8]达44.7%,比2006年提高1.8个百分点。

三、工业整体实力迅速增强,逐步实现产业优化升级

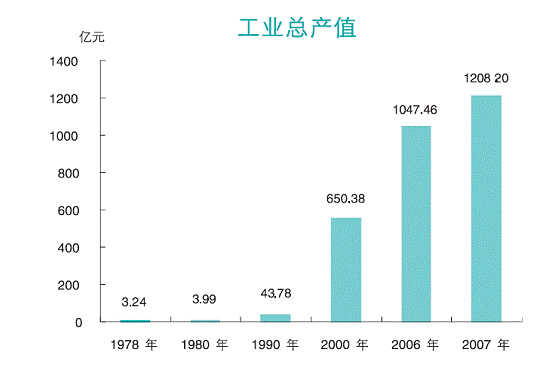

1978年,番禺工业总产值仅为3.24亿元,工业企业仅有801户。1984年至1992年,番禺县委、县政府[注9]以发展乡镇企业为重点,着力推进农村工业化,积极引进外资发展“三来一补”业务,创办中外合资、合作企业,1992年工业总产值91.13亿元,工业企业3454户。1993年至2000年,番禺市委、市政府贯彻落实计划经济体制改革,建立社会主义市场经济体制,放宽政策,放开经营,加快个体和私营经济的发展,推进国有、集体企业转制,2000年工业总产值554.33亿元,工业企业5936户。2000年至现在,番禺区委、区政府着力优化第二产业,引进规模大、技术含量高、产业链条长的企业,致力发展先进制造业和高新技术产业集群。经过30年的发展,特别是1985年-1998年工业生产持续14年高速增长,到2007年工业总产值达1208.20亿元,比1978年增长363.7倍,年均增长22.6%;工业企业达9409户,比1978年增长11.5倍,年均增长9.1%。

(一)“三资”企业成为工业增长的主要力量

1986年出现第一家中外合营法人企业:番禺县禺丰纺织实业有限公司,当年产值为467万元,1987年新增一家中外合营法人企业:番禺县番达染整有限公司,当年产值为537万元。此后,番禺积极发展包括同外商合资、合作经营在内的多种形式的横向经营,积极引进外资和先进技术设备,做好引进技术的消化和吸收。改革开放以来,共引进外资项目3700多个,在番禺投资的客商遍布世界各地。工业投资包括:能源、五金机械、电子、化工、钟表、玩具、珠宝首饰、食品、饲料等项目。一些项目,如金银首饰加工企业集聚成形,形成具有特色的产业。“三资”企业发展规模不断壮大,到2007年规模以上[注10]“三资”工业企业总产值达750.33亿元,占番禺规模以上工业总产值的72.38%,“三资”企业成为番禺工业发展的主要力量。

(二)重工业化逐渐显现

改革开放前,番禺工业企业主要是制糖、水泥、化肥、制砖、发电等服务人民生活和农业的传统工业,轻工业占工业总产值的比重特别高,1978年轻重工业产值的比重为70.57:29.43,1978年-2000年22年间,轻工业所占份额一直稳定在七成左右,进入本世纪以来,轻工业所占份额明显下降,到2003年轻工业占比重已下降到58.44%,并且继续呈逐渐下降趋势,到2007年轻重工业产值比重调整为56.20:43.80。

(三)工业企业从分散经营到工业园集聚

上世纪80、90年代,番禺发展工业的积极性空前高涨, 1985年-1998年14年间,工业总产值年均增长高达32.6%。经过十多年的高速发展,番禺工业面临发展中的一些问题和矛盾。进入新世纪,在区委、区政府的领导下,全区坚持走科学发展之路,番禺人开始了二次创业,制订“优二”发展战略,实施“腾笼换鸟”等产业转移措施,着力引进技术含量高、污染低、占地少、产值高的工业企业。同时抓好工业园区规划,计划逐渐把原众多的工业园整合成三十个左右。目前,工业园区建设已初见成效,如跨国产业园发展迅猛,2007年实现工业产值21.65亿元,比2006年增长1.3倍。

(四)劳动密集型工业逐渐向技术密集型工业转变

30年改革开放之路,也是番禺工业从劳动密集型到注重科技创新之路。以服装制造、纺织印染等为代表的劳动密集型工业逐渐减少,以电气机械、通用设备、通信设备、化工等为代表的高技术含量的工业逐渐增加。先后有德国西门子、瑞士汽巴、西班牙亚古得民集团、日本的日立株式会社、松下株式会社、卡西欧计算机株式会社、奥林巴斯株式会社、美国的霸狮腾纺业集团、奥伯尼国际有限公司、泰国的正大康地集团等技术含量较高的跨国公司进驻番禺。国内知名的广州药业、广汽集团自主品牌乘用车、投资270亿元的中船船用柴油机制造等技术含量较高的项目,也相继落户番禺,番禺工业又将迎来新一轮的腾飞。2007年番禺实现高新技术产品产值198.80亿元,比2006年增长23.9%,占规模以上工业产值比重达19.2%。见表二。

表二 规模以上工业总产值前7位行业

行 业 名 称

|

计量单位

|

2007年

|

比上年增减%

|

电气机械及器材制造业

|

万元

|

2151862

|

19.2

|

通用设备制造业

|

万元

|

1183613

|

20.4

|

金属制品业

|

万元

|

664785

|

-3.7

|

通信设备、计算机及其他电子设备制造业

|

万元

|

642647

|

10.6

|

皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业

|

万元

|

597769

|

14.5

|

化学原料及化学制品制造业

|

万元

|

498031

|

7.9

|

交通运输设备制造业

|

万元

|

409131

|

20.0

|

四、投资力度不断加大,基础设施日臻完善

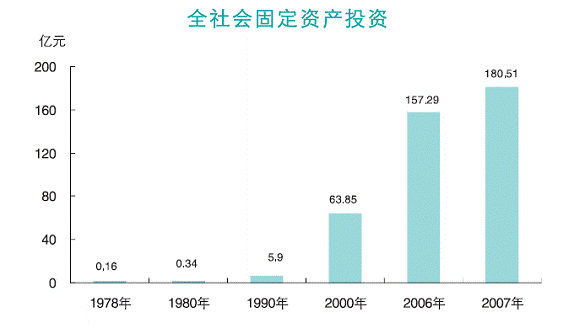

改革开放以来,番禺抢抓机遇,不断改善投资、融资和服务环境,引进外部资金,激活民间资金,建成一大批与经济社会发展有重大影响的交通、电力、水利、社会事业等设施,极大改善了经济发展的硬环境,有力地支撑经济的快速发展。全社会固定资产投资从1978年的0.16亿元,增加到2007年的180.51亿元,按可比口径计算,增长2219.1倍,年均增长30.4%。

(一)房地产开发蓬勃发展

30年来,番禺房地产开发从无到有,从小规模开发到华南版块的创立,番禺房地产创造了辉煌的业绩,拥有众多明星楼盘的华南版块成为广州地区炙手可热的房地产市场。1984年番禺县房地产联合开发总公司成立,开启了番禺房地产开发的闸门。此后,番禺房地产业逐渐发展成形,房地产开发投资额从1984年的676万元,增加到2005年的67.79亿元,增长1001.8倍,年均增长87.4%。2006年-2007年,受国家宏观调控政策影响,房地产开发投资增速有所放缓。2007年房地产开发投资额66.15亿元,比1978年增长1064.6倍,年均增长35.4%。房地产开发企业也伴随着行业发展逐渐增多,到2007年,在786.15平方公里的土地上,就拥有127家房地产开发企业,多家房地产企业业务范围扩张到全国各地。南国奥园、祈福集团、星河湾集团3家番禺房地产开发企业跻身“广东改革开放30年广东住宅建设30强”。

(二)路通桥通促流通,交通运输大发展

番禺地处珠三角洲中心地带,河涌纵横交错,改革开放前交通以水运为主,交通出行极为不便。精明的番禺人心明“路通桥通财通”的道理,大力修路建桥,使番禺从过去的“锅底地”转变为交通枢纽。1988年建成通车的洛溪大桥是当时亚洲同类桥梁之冠,排名全球第六位,不仅拉近了番禺与广州中心城区的距离,而且对番禺经济发展发挥了积极的作用。1978年-2007年,政府累计路桥建设总投资88.15亿元,平均每年投资额超过3亿元。巨资的投入,使路桥建设快速发展,公路通车里程从1978年的

畅顺的交通,促成番禺运输业的大发展。客运量从1978年的242万人次,增加到2007年的1.81亿人次,增长74.8倍;客运周转量从1978年的0.41亿人公里,增加到2007年的26.41亿人公里,增长65.4倍;货运量从1978年的211万吨,增加到2007年的2024万吨,增长16.0倍;货运周转量从1978年的0.82亿吨公里,增到2007年的9.21亿吨公里,增长23.6倍;港口吞吐量从1978年的175万吨,增加到2007年的738万吨,增长9.0倍。

五、商贸业消费畅旺,旅游业强势崛起

改革开放以来,番禺流通领域由商品短缺、定量供应,发展到现在的各种商品琳琅满目、应有尽有,极大地丰富了群众的物质生活,消费品市场呈现繁荣活跃的景象。旅游业通过开拓市场,挖掘旅游资源,形成了自然景观与人文景观相结合的旅游服务体系。

(一)商业网点星罗棋布,大型商业项目不断进驻

30年来,番禺商业快速发展,商业网点迅速遍布全区。商业网点从1978年的1310个,增加到2004年的45785个,增长34.0倍,年均增长14.6%。其中,个体商业网点从1978年的84个,猛增到2004年的43887个,增长522.5倍,年均增长27.2%;个体商业户从业人员从1978年的95人,增到2004年的84102人,增长884.3倍,年均增长29.8%。近年来,番禺区委、区政府不断改善营商环境,大力提升商业品位,一批大型商业连锁店,如国美电器、苏宁电器、好又多、百佳、大参林、广百、汽车品牌4S店等,纷纷落户番禺。同时,新建或改造一批专业化市场,建成了吉盛伟邦、沙溪批发市场、百越钻汇珠宝采购博览中心等大型商贸城。全面推进广州国际商品展贸城、东涌综合物流园区、罗家商业中心、五洲商业中心、五湖四海国际水产品交易中心等大型商业项目的建设。传统商业的快速发展和大型商业项目相继建成营业,极大地繁荣了消费市场,社会消费品零售总额从1978年的1.32亿元,增加到2007年的332.30亿元,增长270.9倍,年均增长21.3%。住宿和餐饮业零售额从1978年的0.11亿元,增加到2007年的70.84亿元,增长702.2倍,年均增长25.4%。

(二)传统饮食文化得到传承和发展

番禺人海纳百川,古为今用、洋为中用,广泛吸收消化各地饮食精华,餐饮企业遍布大街小巷、绿野乡间,有装饰豪华的高档食府,也有物美价廉的排档食肆;有大型综合的食街,也有别具一格的“特色名店”。在品种特色上,既有传统的饺子、煎包以及小虎麻虾、禾虫等地方美食,又有德克士、麦当劳、肯德基等洋餐系列产品,为消费者提供了多样化的选择。近年来,番禺区委、区政府大力推动餐饮业发展,连续几年举办了番禺“美食节”,荟萃各类精品美食,举办烹饪大赛,极大地推动本土餐饮文化的发展,逐渐形成“食在广州,味在番禺”特有饮食文化。

(三)旅游业成绩斐然

番禺旅游业从无到有,从传统到新潮,有弱小到强大,取得了可喜的成绩。长隆欢乐世界、香江野生动物世界、莲花山景区、宝墨园等旅游景点深受游客欢迎。接待游客人数从1992年的171.95万人次,增加到2007年的1155.26万人次,增长6.5倍,年均增长14.3%。2007年,长隆欢乐世界、香江野生动物世界两景区接待游客人数均超过200万人次,莲花山旅游区、宝墨园、开心水上乐园三景区接待游客均超过100万人次。旅游总收入从1992年的4.95亿元,增加到2007的52.14亿元,增长12.1倍,年均增长18.7%。近年,番禺先后获得中国县域旅游品牌百强区、中国旅游文化示范地称号、中国最佳旅游品牌目的地称号。目前,长隆国际生态旅游度假区、番禺海洋生态旅游区等一批新建扩建项目正在密锣紧鼓开发,番禺旅游业发展前景充满希望。

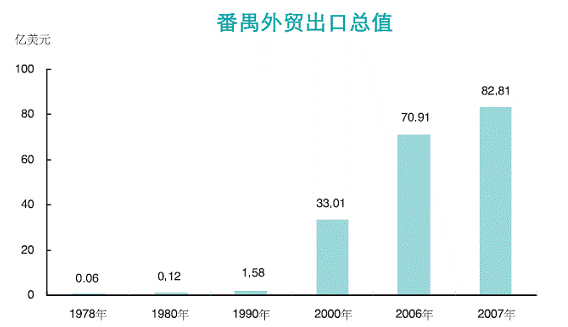

六、对外经济飞速发展

改革开放30年,是番禺对外经济展现辉煌的30年。番禺利用毗邻港澳及华侨同胞众多的优势,大力做好招商引资工作,对外经济取得了骄人的成绩。出口总值从1978年的571万美元,增加到2007年的82.81亿美元,按可比口径计算,增长1741.5倍,年均增长29.3%。实际利用外资从1985年的288万美元,增加到2007年的3.10亿美元,增长269.6倍,年均增长29.0%。1985年-2007年实际利用外资共计40.41亿美元(不含南沙),引进外资项目3254个(不含南沙),外资投资项目总投资达106.81亿美元(不含南沙)。

七、城市化进程不断加快,人民生活水平显著提高

1978年番禺户籍人口66.02万人,其中,农业人口53.75万人,占81.41%,非农业人口12.27万人,占18.59%。随着经济社会的快速发展和城市化进程不断推进,番禺城乡逐渐融合。2007年,建成区(即城市化区域)面积达227.5平方公里,占行政区划面积的28.9%;农业人口比重下降到47.20%,比1978年下降了34.21个百分点;非农业人口比重上升到52.80%,平均每年上升超过1个百分点。

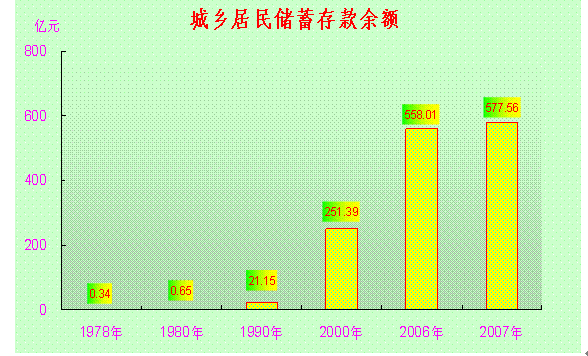

人民生活发生了质和量的飞跃。2007年职工年平均工资26792元,比1978年增长40.9倍,年均增长13.7%; 据抽样调查资料显示, 2007年城镇居民年人均可支配收入20448元,比2002年增长34.2%; 2007年农村居民年人均纯收入9992元,比1978年增长63.9倍,年均增长15.5%。城乡居民储蓄存款持续增长,1978年番禺居民储蓄存款余额仅为0.34亿元,人均储蓄存款余额只有52元,到2007年,居民储蓄存款余额达577.56亿元,人均储蓄存款余额达59229元,分别比1978年增长1818.5倍和1058.5倍,年均分别增长29.5%和27.1%。城乡居民家庭现代化耐用消费品从无到有,从少到多,并逐步趋向高档化。据抽样调查资料显示,2007年末每百户城镇居民家庭拥有彩电184台、空调器226台、家用电冰箱104台、家用洗衣机107台、家用电脑94台、移动电话235部、摩托车126辆、汽车15辆、组合音响56套。2007年末每百户农村家庭拥有彩电141台、空调器124台、家用电冰箱100台、家用洗衣机93台、家用电脑65台、摩托车150辆、淋浴热水器111台、固定电话机122部、移动电话242部。

八、建立健全社会保障体系,和谐番禺建设成效显著

经济的大发展,推动了社会各项事业全面进步。番禺先后被上级政府评为广东省首个城市初保达标市(县)、全国特殊教育先进区、全国幼儿教育先进市、全国卫生城市、全国卫生先进市、全国初级卫生保健先进市、广东省基本消灭麻风病市、广东省市全民健身先进单位、全国文化先进市、全国计划生育先进县(市)、全国无障碍设施建设先进区。

(一)社会保障体系不断完善

改革开放以来,番禺社会保障体系逐步完善,社会保障覆盖面不断扩大。2007年末参加基本社会养老保险人数39.08万人,比2000年增长95.8%,年均增长10.1%,养老金发放率达100%;2007年末城镇登记失业人数7965人;城镇登记失业率0.9%,比2000年下降1.7个百分点,失业率维持在较低水平;2007年安置失业人员6232人,失业人员就业率78%,比2006年提高4个百分点;2007年末参加城镇职工基本医疗保险人数达42.33万人,比2006年增长6.7%;2007年末参加农村合作医疗人数达58.16万人,覆盖率达96.4%,比2006年提高3.2个百分点。

(二)教育事业取得丰硕成果

30年来,番禺教育事业通过改革和发展,教育资源不断优化,教育基础设施不断改善和加强,师资力量逐步壮大,教育事业结出了累累硕果。1978年拥有中小学校344所,在校学生12.9万人,通过资源整合,撤并“麻雀学校”,到2007年全区拥有中小学校240所,在校学生21.43万人。适龄儿童入学率和小学毕业生升学率均达100%,义务教育经费保障机制改革稳步推进,全区12万名学生享受免费义务教育。2005年,番禺被认定为广东省教育强区。2007年,全区10个镇全部创建为省教育强镇。仲元中学、番禺中学成功创建为第一批广东省国家级示范性普通高中;番禺职业技术学院入选国家首批示范性建设院校。2007全区报考普通高考人数8780人,其中,普通高校上线人数7226人,上线率达82.3%,录取总人数7409人,录取率达84.4%。在全市12区(县级市)中,高考上线人数、高分段考生人数、考上重点本科率连续两年高居广州市12区(县级市)之首。

(三)医疗卫生基础设施日益雄厚

经济发展了,收入增加了,生活水平提高了,人们更关心身体健康,番禺区委、区政府大力抓好医疗卫生事业,不断加强基础设施建设,壮大卫生队伍。2007年末卫生机构床位4941张,比1978年增加3567张;CT机13台,比1995年增加8台;B超机210台,比1995年增加171台;自动生化分析仪210台,比1995年增加184台;800MA及以上X光机8台,比1995年增加6台;救护车44辆,比1995年增加22辆;计算机2751台,比1995年增加2702台。2007年末在职卫生技术人员6186人,比1978年增加4660人,全社会有职称的卫生技术人员(含不在职)达8568人,其中,高级职称701人、中级职称2240人。

(四)体育设施日益完备,竞技项目屡创佳绩

不断加大对体育事业的投入,兴建了大量公共体育设施,群众性体育运动和竞技性体育运动齐头并进,为国家输送了一批又一批各类体育项目优秀人才,连续多年荣获省及市竞技体育突出贡献奖和人才输送奖,番禺业余体校被国家体育总局命名为“国家高水平体育后备人才基地”。2007年,番禺籍运动员参加国际比赛获金牌6块;全国比赛获金牌33块、银牌20块、铜牌19块;省比赛获金牌23块、银牌24块、铜牌20块;市比赛获金牌246块,银牌79块、铜牌73块。2008年,番禺籍举重名将陈燮霞在北京奥运会上打破了挺举和总成绩两项奥运会记录,为中国奥运代表团摘得2008年奥运会首枚金牌,也为番禺赢得首枚奥运金牌。2010年广州市将主办第16届亚运会,主场馆落户番禺,番禺体育事业又将迎来崭新的一页。

30年,回顾中国改革开放的历史,风雨探索,强国之路。回首番禺经济社会发展的历程,喜悦收获,启迪深刻。伴随着共和国前进的步伐,承载着百万番禺人民殷殷的重托,番禺走过坎坷,取得了一个又一个骄人的成绩,谱写了一篇又一篇感人的华章。放眼前瞻,番禺又站在了一个新的历史起点,我们相信,在番禺区委、区政府的正确领导下,全区人民深入贯彻落实科学发展观,继续坚定信心,进一步解放思想,真抓实干,番禺一定能拥有一个更加繁荣,更加和谐,更加灿烂的美好明天!

注1:本文如未经特别说明,增长速度等对比指标采用可比价格、可比口径进行计算。可比价格是指扣除了价格变动因素后的价格。可比口径是剔除总量指标中含有南沙的部分,以达到统计口径基本一致。在对比指标计算时,先用可比价格进行换算各类总量指标,再作口径调整:

2007年可比价总量指标 2005年行政区划调整前的可比价总量指标

―――――――――――――――――― × ―――――――――――――――――――

2005年行政区划调整后的可比价总量指标 2005年前行政区划调整前的可比价总量题指标

注2:2005年4月,国务院批准调整番禺行政区划,设立南沙区,行政区划调整后,番禺区面积为786.15平方公里。

注3:按户籍人口计算。

注4:按1美元折7.5215人民币元汇率计算。

注5:按可比口径计算。

注6:规模以上农业生产单位是指年营业收入300万元的农业生产单位。

注7、注8:产值占总产值比重。

注9:1992年5月,国务院批准撤销番禺县,设立番禺市。2000年5月,国务院批准撤销番禺市,设立番禺区。

注10:规模以上工业是指全部国有工业企业和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。