今日古邑之石楼镇

千年港口“石狮头”

素材/石楼镇人民政府

整理/石楼镇宣传统战办

石楼资源丰富,功能齐全,是省(市)中心镇、国家卫生镇、省教育强镇、中国龙舟文化之乡、未来广州市现代化新城区的规划建设区、莲花湾核心区、亚运城所在地。

镇内具有基础坚实的工业、旅游业、农业和渔业,有直通香港的莲花山客货运港、国家4A级旅游景区——莲花山旅游区,全国重点文物保护单位——莲花山古采石场遗址,中国历史文化名村——大岭村,国家中心渔港——莲花山渔港,国家级万亩水产健康养殖示范区和首批广州市现代农业发展平台——海鸥岛。同时,还有环境一流的高尔夫球会、风光秀丽的砺江河畔休闲度假娱乐酒店群。

莲花水乡(彭栩生摄)

石楼镇海鸥岛俯瞰图(高菁荟摄)

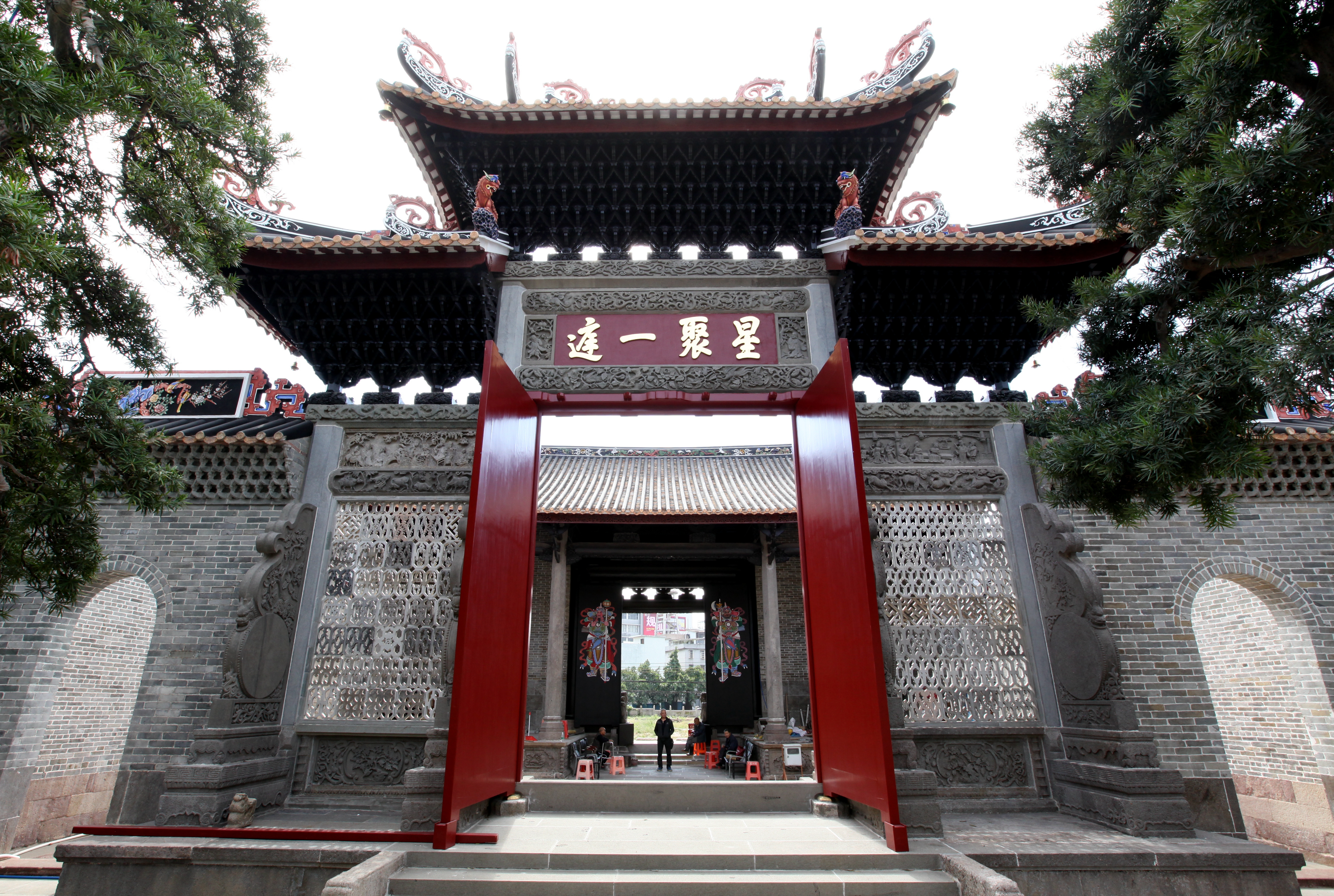

石楼地域广阔,自然和人文景观优美,清初评出八景和八景诗流传至今,至今仍保留大岭村水口古建筑群、石二村大井头、赤岗村清颖历史街区、赤山东村乐隐大街等历史街区以及石楼善世堂、大岭显宗祠、龙津桥、大魁阁等历史名筑。

石楼镇大岭村显宗祠(黎钰华摄)

石楼镇大岭村显宗祠(黎钰华摄)

石楼镇善世堂牌楼

石楼镇善世堂牌楼

石楼人杰地灵,人才辈出。明清两代共出了状元1人、进士12人、举人42人、贡生19人,孕育了明代抗倭知县陈大有、陈白沙弟子陈昊元,清代著名学者、东塾学派代表人物陈璞,番禺洪兵首领陈显良等历史与文化名人。清代的石楼堪称禺南地区的武科举之乡,仅同光年间就出了武举人11人、武进士4人。清末民初以来,涌现了一批著名的中医师、商人领袖、慈善家、实业家、教育家、科学家、音乐家、舞蹈家等,如广东音乐“陈氏三杰”(陈文达、陈自强、陈德钜),著名橡胶事业实业家、同盟会员黄益堂,民国广州第一代“酒楼王”陈福畴,香港商界杰出人物何贤及其兄何添,当代有澳门首任特首何厚铧等名人。

爱国华侨回馈家乡,赤子之心谱写乡音乡情

水有源,树有根,人有本。世间最动听的是乡音,世间最动心的是乡情。广大海外华侨、港澳台同胞为家乡的建设、祖国的强大而出谋划策、贡献智慧,共享资源,他们发挥行业影响力,拿出自身实力担当,为家乡建设添砖加瓦。

石楼的乡亲无论身居世界何地,心永远都是连在一起的,众多侨胞以实际行动回馈家乡发展。据统计,石楼镇旅居海外的华侨华人和港澳台同胞3万多人,成立有香港番禺石楼镇(十八乡)同乡会、香港番禺旅港茭塘同乡会、香港石楼镇海外联谊会等。石楼侨胞中诞生有广州市历届荣誉市民27名,他们以高度的爱国热情、强烈的进取精神、不竭的创新活力,心系祖国、情系桑梓,积极为家乡投资办厂,在医疗、卫生、教育等慈善公益事业方面作出重大贡献。

何贤先生捐建教室的”思贤堂“牌匾

何贤先生捐建教室的”澄溪堂“牌匾

何贤先生捐建教室的”孝思堂“牌匾

石楼镇岳溪村应塘坊以首任澳门特首何厚铧为代表的何氏家族,爱国爱乡,为家乡建设和社会福利事业慷慨捐资,是石楼镇侨界的杰出代表,在国内外享有极高的声誉。其中,何贤先生及其兄长何添先生,热心公益事业,造福桑梓。

何贤先生不仅是成就卓越的企业家,更是忠义仁厚、乐善好施的社会活动家。何贤先生经常讲“钱于人,生带不来,死带不去。取之于社会,用之于社会,才是发挥了钱的真正作用”,他不但这么说,而且也是这么做的。涉教育、文化、卫生、体育及社会慈善福利事业,他都出钱出力。早在1947年,他就捐款扩建家乡的岳溪小学,现在岳溪小学旧址成为广州市历史建筑群,校园内仍保存着何贤先生捐建教室的“思贤堂”匾额,此外还有“澄溪堂”“孝思堂”匾额。何贤先生对家乡公益和建设,捐助殊多,20世纪50年代,他给岳溪村的乡亲们捐三千元办信用社,捐两万元养猪,捐五艘机帆船捕鱼、三台卡车两台拖拉机一个水电站发展农业生产,又捐一台电影放映机、一个医疗站、一个体育场满足本地居民娱乐健身的需要……

一九九三年十月八日,何添、梁洁庭伉俪(左五、左六)、陈琼女士(左二)、何厚铧先生(左一)等人为石楼镇岳溪村何澄溪学校落成剪彩

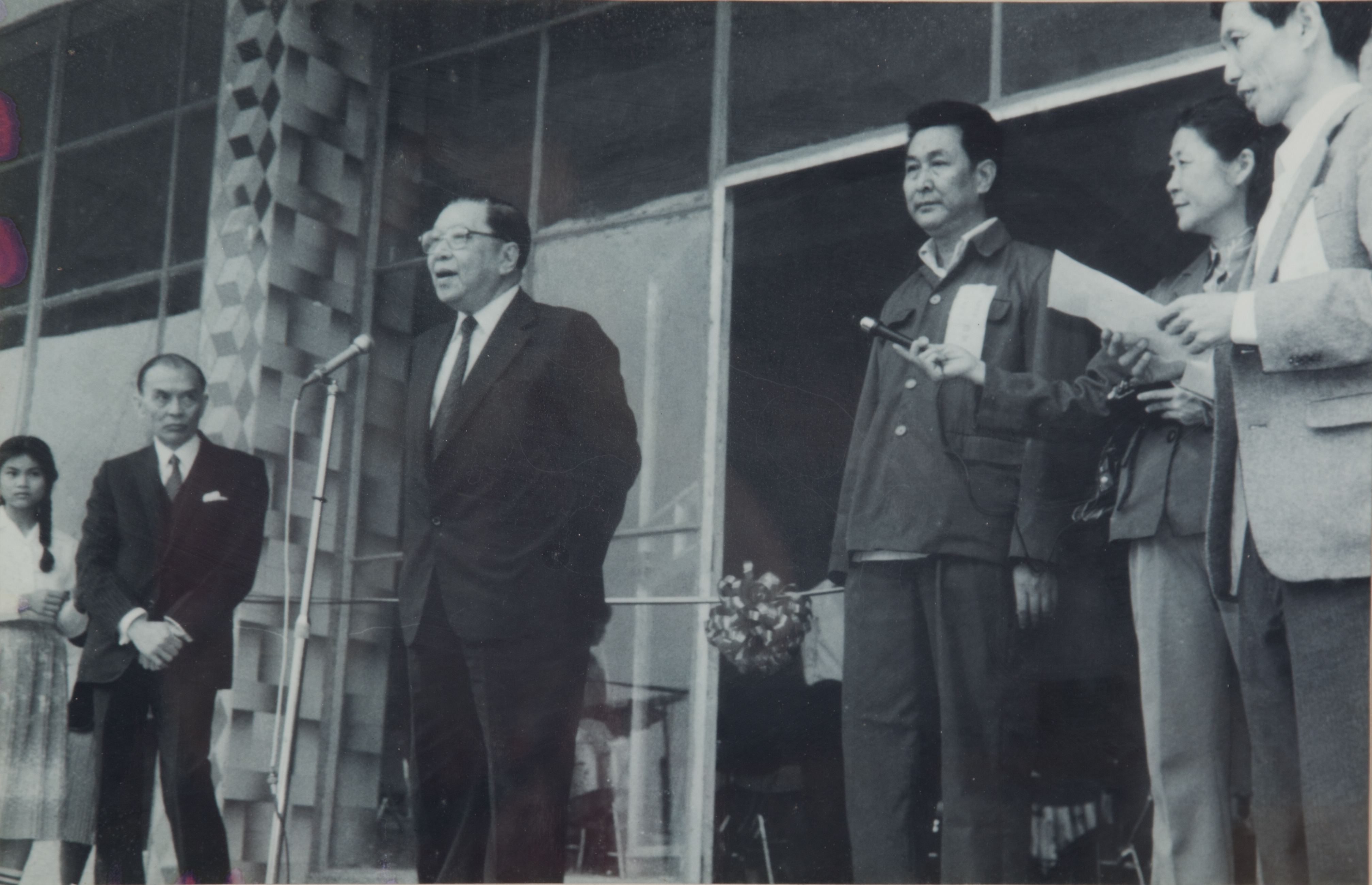

一九八二年五月十五日,何贤先生在石楼影剧院开幕仪式上讲话。

他捐给当时番禺县的钱物就更多了,仅1958年至1959年的两年中,他就给县里送回了汽车、拖拉机、拖船、刨床、药品、菜籽等价值400万元的物资。20世纪80年代捐资助建石楼人民大戏院、番禺宾馆、洛溪大桥等,重修莲花塔,并为石楼镇和岳溪村兴建多项公益福利设施。

何贤先生对家乡各项事业匡扶和贡献,誉满城乡,成为爱国的典范,乐善的楷模,更是影响着何氏家族的子孙后代。曾为澳门特别行政区首任行政长官的何厚铧先生,秉承其先辈爱国爱乡的传统,捐建莲花山望海观音、市桥中医院敬贤楼、番禺理工学院何厚铧大楼、助建石楼卫生院、何澄溪学校等多项公益项目,据不完全统计,何厚铧先生合计捐资超3000万元人民币。

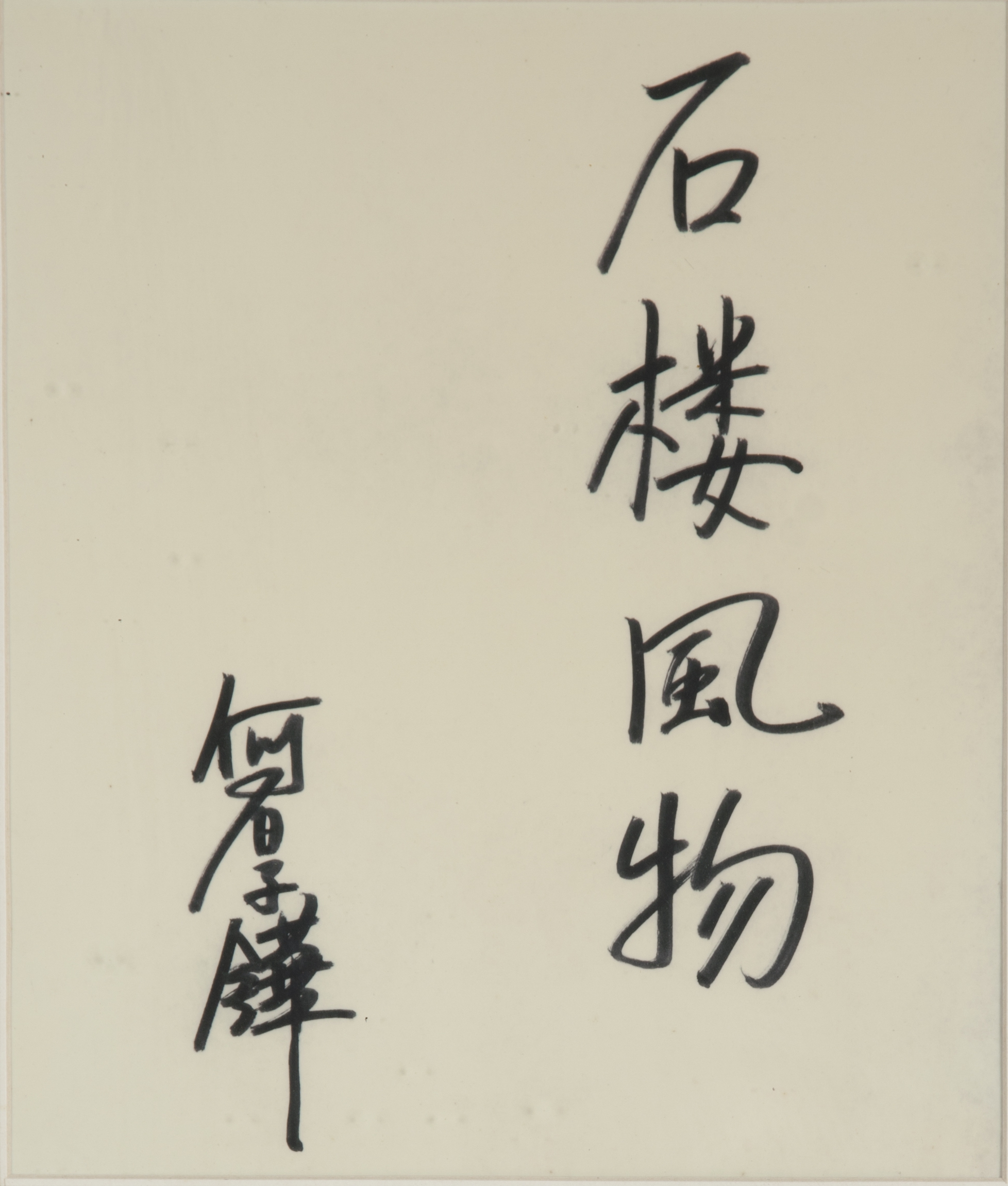

何厚铧先生为《石楼风物》一书题词。

何氏家族第四代传人何敬麟,是何贤先生之孙,何厚铧先生之侄,也是广州粤澳青创科技有限公司董事长,广东省粤港澳合作促进会副会长,澳门广州社团总会理事长。近年来,何敬麟先生积极组织港澳青年参与粤港澳大湾区和“一带一路”建设,倡导发起“澳门青年创新创业计划”,积极推动港澳青年来穗创新创业,为加强广州与港澳台地区、葡语国家的联系和合作,推动海峡两岸暨香港、澳门青年交往交流交融作出了突出贡献。

除了石楼镇侨界的杰出代表何氏家族,更有众多的乡亲秉持深厚的爱国爱乡情怀,纷纷为家乡建设捐资出力,助力家乡完善城乡基础设施建设、发展教育、卫生和文化体育事业,例如香港番禺石楼镇(十八乡)同乡会、番禺石楼旅港茭塘同乡会何妙馨伉俪、陈启发伉俪、陈应强、陈顺棠父子、谭少华、黄次添、陈培康和黄桂等为代表的热心乡亲,关注和热心石楼镇的公益事业和教育事业,并为多个跨国公司、企业落户石楼起到重要作用。据不完全统计,旅外乡亲为家乡事业发展合计捐资超2000万元人民币,建设28个已挂牌侨捐项目(石楼医院门诊大楼、莲港大桥、石楼中学行政楼等),3栋福利教育基金楼(大岭村、岳溪何澄溪、茭塘村)。

旅外乡亲对祖国和家乡有着深厚的感情,积极关注家乡的发展和建设,镇内侨资企业也直接参与到当地的教育、卫生、旅游、招商、敬老等各项发展事业中来,主动为当地经济发展出钱出力。

广州市高比电梯装饰工程有限公司

广州市高比电梯装饰工程有限公司2009年到石楼镇设厂,是拥有各类专业人才500多人的高新技术侨资企业。作为华南地区最具规模的电梯轿厢装饰公司之一,与日立电梯、广日等大型电梯制造商和大型房地产商建立重点配套伙伴关系,并成为众多知名设计师在建筑与室内装饰材料选择上的首选。公司董事长赵如渠先生,是番禺区政协委员、番港澳同心联谊会副会长、石楼镇商会常务副会长、石楼镇外商协会会长、香港番禺石楼镇(十八乡)同乡会首席会长,其在积极发展公司业务的同时,不忘履行社会责任,积极参政议政、建言献策,向区政府提交多份关于民生、教育等政协提案,并参与到当地的扶贫、助学、敬老、疫情防控等,多年来通过各渠道共向社会捐赠160多万元。

广州康和药业有限公司是石楼镇一家规上侨资企业。其副董事长鲁展雨先生积极支持和参与对国有企业改制重组,2001年底出资收购了濒临破产的国有企业番禺市桥制药厂,接收了面临下岗的400多名工人。企业改制重整后,易地石楼镇莲花山新建了一间中西药结合的现代化综合性制药企业,共投资人民币2.48亿元。多年来,康和药业以“关注健康,体现仁和”的理念,坚持生产利润较低的普药,践行企业的社会责任,已成为多家大专院校的实习实践基地。鲁展雨先生担任广东省侨商会副会长、广东省第十二届政协特聘委员,更是广州市荣誉市民,在全面推进“粤港澳大湾区”建设的大背景下,在中医药传承创新发展中发挥了推进作用。

石楼镇的侨资企业还有很多很多,如庄士集团公司、番禺百佳制衣有限公司、广州市恒威建材有限公司等,他们积极践行社会责任,履行侨企担当,为社会带来满满的正能量,据不完全统计,镇内侨资企业为公益福利事业及经济发展捐资超1亿元人民币。

广州康和药业有限公司

凝聚侨心汇聚侨力,携手共进建设幸福石楼

近年来,石楼镇注重加强推进侨务(侨联)各项工作,推动基层侨联工作,在25个村(社区)成立侨联工作小组,在辖区侨联开展“学习宣传,工作联系,交流信息,为侨服务”等工作,促进工作人员自觉成为知侨、懂侨、爱侨、护侨的“贴心人”和侨联工作的“实干家”。目前,已实现侨联组织全覆盖,逐步形成了镇统战组织、侨联组织、社区侨联小组“三位一体”的基层侨联工作网络,全面指导和协调辖区内侨联工作。

二零二二年六月石楼镇第七次归侨侨眷代表大会照片

同时,石楼镇利用岳溪村的资源,建立了“侨之家”“侨胞之家”,以侨联工作展示、侨法宣传版面以及何氏家族明贤榜,为广大侨胞、归侨侨眷提供学习、联谊、建言的平台。凭借以侨联组织的最小单元,肩负着直接服务侨界群众的重任,营造依法护侨、为侨办实事的良好社会氛围,岳溪村2017年被评为“广州市侨界人文社区示范点”。

近年来,海外侨胞对祖国的认同感和自豪感不断增强,回国观光、探亲、寻根逐渐增多。对他们的回来,石楼镇侨联热情接待、暖心服务,帮他们寻根,协调处理相关问题,做到有访必接、有信必复,想方设法通过各种途径寻求解决。每年受理涉侨来信来访来电来询超20件,办结率100%。例如,成功帮助祖籍石楼镇大岭村的美国思科公司亚太总裁陈仕炜先生、石一村的加拿大安大略省国际贸易厅长陈国治先生、美国埃克森美孚化工投资有限公司总裁陈美仪女士等回乡寻根和省亲。

粤港澳大湾区和“一带一路”建设迅速发展,促进侨力资源持续发展尤为重要,镇侨联推荐了10名年轻骨干加入到番港澳同心会,3名新生代加入新侨联谊会,并吸纳到十八乡同乡会中,为同乡会增加新血液、新活力,继续打通海外及番港澳联系枢纽,发挥平台作用与优势,不断壮大侨界“朋友圈”。

石楼镇第七次归侨侨眷代表大会合照

封疆华表南海捍门,海上丝绸之路万帆云集

莲花山旅游区俯瞰图

石楼镇是今广州市番禺区历史文化底蕴最为深厚的乡镇之一。早在石器时代,这里便有人类活动。宋明以来,石楼地区逐渐形成各族定居的格局。石楼地区,地处广州城狮子洋出海门户,被誉为“省会华表”,因此也成为名副其实的“省会海门”。

石楼古称石子头,因莲花山(石砺山)上有一块巨石,外形酷似狮子,所以又有人叫其“石狮头”。屈大均《广东新语》等文献均就莲花山对广州城的意义进行过描述:石砺山,在番禺茭塘都,四周裹海,磅礴中流,外即牂牁大洋,中有石壁,蹲踞状如狮子。

石楼莲花山海门一带水域的特殊的地理位置,决定了它特殊的文化和军事意义,地方文献赋名其为“省会水口”“南粤封疆之华表”“南海捍门”、郡门水域是“海上丝绸之路”之发源地。据《后汉书·西域传》记载:东汉166年,大秦(罗马帝国)的商船第一次经地中海、红海循海路驶达番禺(广州),开辟了番禺(广州)与亚洲、非洲、欧洲相连的海上航道。此后,我国生产的丝绸等外销品就沿着这条海路远销各国。因此,这一通道史上称为“海上丝绸之路”。当年罗马商船抵达番禺(广州),就是当今莲花山海门水域。延至明清,尤其是广州一口通商时期,石楼莲花山水域更是呈现万帆云集的繁华海门气象,由此可见“省会海门”的历史地位。

莲花山旅游区现为国家AAAA级旅游景区、广东省省级风景名胜区、“新世纪羊城八景”之一。其历史文化积淀深厚,是古番禺(广州)2200多年历史的见证者。

莲花山古采石场遗址为国务院公布的第五批全国重点文物保护单位,20世纪80年代在广州象岗发掘西汉南越王墓后,据地质专家研究发现,南越王墓建筑石料主要来源于莲花山古采石场。石料多用于建筑官府、街市、祠堂、庙宇、墓穴等,有“营城之源”的美誉。

西汉至清两千多年,南粤先民一凿一钎、肩挑背扛,“雕琢”出逶迤数千米的石林与岩洞,遗留下许多红色砂岩悬崖、险峰和石柱,形成了国内罕有的“人工无意夺天工”的石景奇观。

莲花塔现为广东省级文物保护单位,始建于明朝万历四十年(公元1612年)。莲花塔原名“文昌塔”,又称“狮子塔”“石砺塔”。自古以来,从伶仃洋进入狮子洋的航船,皆以此为进入省会广州的标志,素有“省会华表”之美誉。

在1938年广州沦陷时,莲花塔曾受日军炮火轰击,导致塔身弹痕累累,千疮百孔。1981年,在番禺籍澳门同胞何添、何贤昆仲的热心资助下,有关部门对莲花塔进行了重修,修复后的莲花塔焕发全新光彩。

莲花城现为广东省级文物保护单位、广州市爱国教育基地、广州市海防教育基地。始建于清代康熙三年(1664年),占地万余平方米,城墙高近10米,有墩台、垛口和马步道等。莲花城俯瞰狮子洋,地势险要,居高临下,远控虎门,近制狮子洋,故有“府城捍山”之誉。鸦片战争时期,莲花城见证了英军侵略者侵略、讹诈香港的重要历史。

莲花山旅游区每年都举办多场大型文旅活动,让景区知名度、美誉度不断提升。其中最负盛名的番禺莲花文化旅游节迄今已举办34届,每年6至8月,近千种荷花盛开于莲花山,各项文旅活动贯穿始终,成为“花城看花”的重要看点。

莲花山旅游区石景奇观

莲花山旅游区石景奇观

民间信仰丰富多彩,民风民俗源远流长

独特的地理位置和自身的历史社会发展特点,造就了石楼地区丰富的民间信仰与诞会文化景观,孕育了多姿多彩的龙舟习俗。

石楼的民间信仰如同珠江三角洲的其他地区一样,都是多神崇拜的,观音庙、北帝庙、文武庙、天后宫、洪圣王出会、吕祖诞、黄大仙等遍布石楼各乡村。

石楼镇胜洲村天后宫、文武庙(江笑摄)

石楼镇茭塘西村龙头(洪圣宫)出洪圣庙(江笑摄)

冈尾社十八乡洪圣王出会

冈尾社十八乡“洪圣王出会”(以下简称“出会”),是民间模仿南海神庙的官方祭祀仪式并融入地方特色的民间艺术活动,也是官祀仪式向民祀仪式的深入与延伸。每年农历二月二十三日为洪圣王诞,由不同的乡村轮流主办。因为每十八年才轮得一次,所以主办的乡村都特别重视出会,第一年要请花、安神衔、开光等,第二年迎神出会,第三年送神(也出会),第四年焚化龙袍,才算把迎神的整个程序做完。接神前,预先做好新龙袍,择定吉日,请人把木雕神像重新打扮一番;接神时,男女老少齐齐参与,出动马色、板色,八音锣鼓,以迎接皇帝的仪式,到乌石冈(现属化龙镇潭山村)冈尾庙内,用銮舆(神轿)将洪圣王神像抬回本乡祖祠,供人们全年参拜。洪圣王神像接入祠堂后就进行参拜祭祀,祭祀仪式一般都是由本乡一些取得科举功名的、德高望重的头面乡绅主持,按照当时的祭祀仪式进行。

石楼、赤岗、山门、西山等曾属冈尾十八乡的村落至今仍保存着当时出会的实物。石楼是冈尾社十八乡中最富庶的村乡,接神的神楼最大,做工最精美。

石楼吕祖诞出会与抢花炮

吕祖,为吕洞宾,传说中人物,明以来称八仙之一,道家正阳派号为纯阳祖师,俗称吕祖。

据传,吕洞宾精于道教之方术,并能以各种方术助善除恶,解人急难。所以后代演变出许许多多关于吕洞宾为人医病、救度穷人、惩除恶人的故事,并把各种神仙方术、神仙故事,都附会到吕洞宾身上,使他成为道教中无所不能的神仙人物。从宋代起吕洞宾信仰形成后,被道俗共同奉为八仙之一,且在八仙中最为著名。金元之间,全真道大兴,崇奉吕洞宾为师祖,遂使吕祖庙、纯阳宫遍及南北各地。

吕祖诞祭祀巡游活动,形成于清光绪二十年(1894)。吕祖诞日举行祭祀巡游活动,有狮子仪仗巡游、抢花炮、西神大戏。抢花炮,石楼又俗称“罩炮”,大致是“哄抢”的意思。所谓花炮,并非一般鞭炮、烟花之类的东西,而是一座铁铸的炮墩炮筒。炮筒内装火药,点燃导火索后,由炮筒弹起一个如藤圈之类的物体,任由人们去哄抢,这就叫“抢花炮”。花炮被认为是吉祥之物,谁占有它,该年就万事如意。四月十二日送炮回庙,十三日清洁洒净,簪花挂红上香供奉,十四日晚设席陈氏祖祠,现场公开投炮活动,以竞投方式价高者得。每年推出10个花炮竞投,信众投得签名确认,礼成完毕,送炮到每个炮主府上。

石楼镇吕祖诞祭祀巡游活动(江笑摄)

石楼的妈祖信仰

妈祖信仰是沿海地区居民的海神信仰,妈祖作为海神天后,除了保佑海上通行平安顺利之外,还有祛邪消灾等其他十四种神通,于明代时被列入道系神谱之中。妈祖信仰在粤的传播,以及妈祖庙的兴建是随着闽人迁徙而完成的。妈祖信仰在演变过程中,道教文化又与岭南地区文化逐渐交融影响,呈现出妈祖信仰独有的特色。

旧石楼有一条娘妈涌,河涌的尽头处,有一座天后庙,所供奉的天后,亦称“天妃”,亦即福建、台湾人拜的“妈祖”,或“娘妈”。这座天后庙建于大清康熙初年,是一座具有三百多年历史的古庙。庙宇雕梁画栋,飞檐斗角,古香古色,庄严壮观,占地面积约二千多平方米,是附近乡村中最大的庙宇。

相传,道光年间,石楼镇乡里几条龙船到新造去探访、趁景,归途时,经狮子洋西岸茭塘附近海面,突然遇到“龙卷风”。据记载,当时乌云蔽日,黑压压一片,更可怕的是,那乌云形如一个漏斗,下端往下垂,越拖越长,达到水面时卷起一条巨大的水柱,直通天空。“龙卷风啊!”大家惊呼,船上的桡手们吓得目瞪口呆,以为这次就要葬身鱼腹,个个心慌意乱,不知如何是好,情急之下,只好合十向天祈祷:“愿天后娘娘拯救众人脱离险境”。忽然,龙舟前面三百米处的天空中闪现一朵彤云,缓缓地向龙卷风飘去,只见云彩到达龙卷风附近,竟慢慢地停了下来,那龙卷风一个急转弯,就向对开的海面飘去。众人大口大口地喘着气,抹去额头上的冷汗,对天礼拜:“谢谢天后娘娘救命之恩”。龙船平安归来后,乡绅协商决定,由“善世堂”拨出专款重修天后宫庙。

古时科学不发达,航船吉凶乃未卜之数,危难时,只有寄望于神灵。石楼濒海,河道纵横,风急浪湍,这位天后娘娘,自然成为令人顶礼膜拜的女神。相传,这座天后宫庙除了保佑出外的龙船安全外,还会为本乡民众带来吉祥平安。故此,到庙里进香求平安的人络绎不绝。

每年农历三月二十三日,天后诞辰,附近四乡的乡民都拖男携女,拥去石楼天后宫庙参拜。神诞前后,香客接踵,神庙内外,异常热闹。又因庙内有华佗、痘母两位尊神配祀,善男信女,齐集庙中,烧香还愿,祈求华佗、痘母消灾祛病,佑庇家人身体安康,儿女快快长高长大。娘妈涌两岸,更设有鸡、鸭、鱼栏,专门收购三鸟,供应乡民平时所需的生活用品。每逢墟日,河涌上下人流如鲫,货品盈市。渔民妇疍都喜欢将船艇停泊于此,将农产品以及渔获与陆上居民进行交易,或到天后庙旁“三眼泉井”汲取淡水,购买日用之需。同时,拜谒天后庙之人,进进出出,香火鼎盛,形成一条繁华热闹的农村庙会风景线。由于天后的名头甚响,石楼天后庙成为附近四乡村民心目中,非常神圣而不可侵犯的圣洁之地。

石楼镇胜洲村天后宫内拜龙头

大岭黄大仙文化

据葛洪《神仙传》记载,黄大仙原名黄初平,号赤松子,东晋浙江金华人,生于328年,一生为民赠医施药,深得人心,后被宋孝宗封为养素净正真人,自此走上神坛。早在明清时期,黄大仙信仰文化在我国南方沿海地区就有流传。但在道家神仙谱里面找不到黄大仙,只能算是散仙一名。

黄大仙信仰在广东经历发展演变,最终形成了今天香港黄大仙祠、芳村黄大仙祠、西樵黄大仙祠三大信仰中心,其香火鼎盛人人皆知,黄大仙信仰起源地浙江金华本地反不能与之相比。然而,根据普济坛《惊迷梦》《普济坛同门录》《大岭陈柳源堂族谱》等文献的记载,以及大岭村黄大仙普济坛创坛人士的后代及村中长老的忆述,并根据现存的光绪三十四年(1908年)黄大仙签筒等物证进行考证,在香港、芳村、西樵三大信仰中心形成之前,黄大仙信仰流传到广东的第一站即石楼大岭村。黄大仙信仰在番禺石楼的大岭(菩山)不断酝酿,形成广东黄大仙信仰普济坛《惊迷梦》等早期的文本,建成了第一座黄大仙信众活动场所,担当着黄大仙信仰策源地的角色,对日后其在广东扎根发展起着至关重要的作用。

在建中的石楼镇大岭村(黄大仙)赤松宫俯瞰图(高菁荟摄)

龙舟传统文化驰名中外

石楼镇是具有近九百年历史的文化名镇,水网密布,美丽富饶,长期以来形成了许多龙船民俗文化。自明朝末年起,石楼就有“龙船景”。其中包括有流传到现时正景、招景、趁景等等,还有龙船饭、龙船饼、包粽、吃粽、龙船探酒、龙船歌谣和传说等。

石楼镇一直保持着从农历五月初一到初五每天都有“景”,初一大岭景、初二茭塘景、初三石楼景、初四赤岗景、初五细路扒。石楼镇也有多条明星龙船,如石二村的大乌龙、大岭村的黑桡和白桡、胜洲村的靓仔龙船等。龙船景不光比速度,还比龙船的表演技艺、比装饰,因此十分具有观赏性。每当“龙船景”时村民扶老携幼站满河岸观看,场面十分热闹、壮观。

2018年番禺区石楼镇龙舟文化节(江笑摄)

经过世世代代的保护、传承、发展,石楼龙舟蜚声远近。20世纪80年代,电影《南拳王》的导演慕石楼龙舟之威名,把主要的龙舟竞渡场景拍摄选在石楼。90年代,广州电视台也在赤岗村拍摄了吃龙船饭的热闹情景,编辑成《龙舟情》。

由于石楼镇龙舟活动历史悠久,群众基础深厚,民俗特色鲜明,使得石楼成为岭南龙舟文化积淀最为厚重的地区之一。镇政府高度重视龙舟文化,加强了传承与保护工作,并作出了规划和发展措施。2009年4月18日,石楼镇通过省文联、省民协的评审验收,被命名为“广东省龙舟文化之乡”——这也是广东省第一个龙舟文化之乡。成为“广东省龙舟文化之乡”后,石楼镇接着又向中国民间文艺家协会提交申请报告。中国民协多次组织专家到石楼实地考察、论证,认为所报材料属实,手续齐备,申报规范。2009年5月4日,石楼镇正式被中国民间文艺家协会命名为“中国龙舟文化之乡”,并建“中国龙舟文化传承基地”。石楼龙舟由此成为广州民间文化的知名品牌,石楼镇成为在海内外享有盛誉的“中国龙舟文化之乡”。

2013年,石楼镇龙舟队在番禺区第十四届龙舟赛中荣获传统龙金杯奖第二名、优秀组织奖;2015年,石楼镇龙舟队在广州市番禺区第十五届龙舟赛中荣获传统龙金杯奖第一名、标准龙比赛第四名、游龙竞艳一等奖、优秀组织奖;2017年,石楼镇龙舟队在番禺区第十六届龙舟赛中取得传统龙金杯第二、四名。

德高望重的“大乌龙”

石楼的“大乌龙”龙船,制作于道光年间,有一百多年历史了。它造型独特,船身乌黑发亮,活像威风凛凛的黑将军,是番禺乃至珠江三角洲有名的龙船前辈,是当地的“龙船王”。

关于石楼“大乌龙”的由来,传说清代“大乌龙”龙船在新造河比赛,一时间船桨翻飞,水花四溅,颇似腾龙驾雾而来。当时观赛的广东巡抚赞道:“一鼓转三湾,有若乌龙。”更奖赏黑旗一面,旗上用白字写着“大乌龙”,这个名号便在番禺各地流传开来。

“大乌龙”形态如其名,既大又黑。它长约12丈,船身、大单旗百足旗、鼓身都是黑的。最特别是它的龙头龙尾:龙头十分威武,头大,独角,眼睛逼真有神,而且略带微动,嘴角饱满自然,略带微笑,头上贴上金箔片;龙尾是凤尾型,整体栩栩如生。头尾全由樟木雕成,可防止白蚁和虫蛀。

这么传神的龙头龙尾,一说是出自石楼陈姓第二十二代孙、郡庠生(秀才)陈琼瑶之手。另一说则是据现年70多岁的陈伟雄曾听村中老人忆述,大约在道光二十八年(1848年),出自绘画“介祉堂”门神的画师之手,雕刻者半卖半送,“大乌龙”的头、尾只花了三两白银。

如同人类社会的老人总可以得到别人的尊敬一样,“大乌龙”龙船也得到了四乡龙船的尊敬,附近村的龙船有什么纠纷,就要邀请“大乌龙”龙船前去充当“和事佬”,调解族群之间的矛盾。只要“大乌龙”一出场,便可以平息干戈。

石二村大乌龙龙头上龙架(江笑摄)

一举成名的“黑桡”

“黑桡”本是岑村的龙船,只因龙船在当地总是漏水沉船,据说因为岑村的“岑”与“沉”谐音,而大岭又名菩山,“菩”与“蒲”(浮)同音,因此岑村的父老把龙船送到大岭。

神奇的是,这只龙船来到大岭村后,非但没有再沉过,还为大岭夺得了不少荣誉。因此,大岭就有了“龙船福地”之称。

石楼镇大岭村“黑桡”游玉带河(江笑摄)

广汽智联新能源汽车产业园(彭栩生摄)

经济腾飞引人注目,城乡发展百姓安居乐业

《2022中国镇域高质量发展报告》公布了全国高质量发展500强镇榜单,石楼镇在全国超2万个建制镇中脱颖而出,位居全国第140名,彰显出石楼高质量发展的强大生命力。

2021年,石楼镇完成地区生产总值181.66亿元,同比增长10.3%;农业产值42.35亿元,同比增长17.8%;规上工业产值476.73亿元,同比增长21.6%。

石楼拥有广汽新能源产业园、跨国产业园、潮田工业区、番禺创新科技园、广日工业园、灵兴工业园、莲花山保税区等一万余亩工业园区。加快先进制造业强镇建设,大力支持汽车、电梯两大支柱产业,着力打造多个百亿级先进制造业产业集群。进一步激活省级经济技术开发区的政策效应,充分利用南大干线经济带联动作用,推动广汽新能源产业园区发展壮大,培育完善整车厂+零部件汽车产业链,保障广汽埃安新能源企业稳产扩产,加快爱信变速箱、动力总成、时代广汽电池等零部件企业达产满产。推动汽车、电梯等上下游产业加快发展,进一步稳固拓展产业链供应链。

石楼拥有“鱼米之乡”的美称,是广州市粮食、水产、畜牧等主要生产基地之一,石楼渔港是全国491个重点渔港之一,全镇养殖总面积达到41322亩。德记番石榴、海鸥岛麻虾、莲花山渔家海味、浩华腊鸭、柱记蛋品、钻石牌罗非鱼等一大批名优农产品品牌效应逐步凸显,现代农业形成规模化效应。全镇共有国家级农业龙头企业1家(海大集团)、国家级健康养殖示范场2个(海大、金洋水产)、省级农业龙头企业4家(海大集团、海兴农、绿航、金洋)、市级农业龙头企业7家、区农产品质量安全信用体系建设试点单位4家,成立专业合作社11个。

石楼镇广日工业园俯瞰图(高菁荟摄)

海兴农工厂化育苗育种基地

近年来,石楼镇大力发展旅游、商贸、餐饮等优势行业,现代服务业成为经济新增长点。充分发挥水乡特有资源优势,大力发展集岭南水乡、文化古村落、珠江深度游、渔村游、现代都市农业生态观光等绿色休闲项目。石楼镇以创建国家全域旅游示范区为契机,加快整合莲花山周边历史人文和生态旅游资源,积极配合申报5A级景区,并对石楼中部生态文化旅游产业进行了策划,完成岭南书香文化艺术展示和导视系统项目建设,完成永思堂修缮和赤松宫建设。目前,莲花山旅游区、大岭历史文化名村以及海鸥岛农业生态观光等几大旅游版块初具雏形,大岭村2020年入选全国乡村旅游重点村、全国文明村、全国法治示范村。

佛莞城际、琶洲支线广州莲花山站(高菁荟摄)

房地产业蓬勃发展,亚运城等楼盘推出,承接中心城区的众多市民前来安家落户,缓解了中心城区的居住压力、提高了其承载能力。

按照建设广州市现代化新城区的定位,石楼镇积极完善城市发展规划,构建布局合理、各具特色、优势互补的城镇体系。近年来,借亚运东风和打造名镇名村、乡村振兴的契机,积极实施道路建设和升级改造、河涌整治、污水管网、绿道等建设项目。完善交通路网,南沙大桥、沿江路二期修复、南大干线(石楼段)先后建成通车;佛莞城际、琶洲支线和莲花大道等交通大动脉加快推进。

石楼镇中心城区俯瞰图(高菁荟摄)

继续访问

继续访问